北京亦庄超级工厂内,小米汽车迎来发展历程中的高光时刻——第50万辆整车正式驶下生产线。这一成绩不仅刷新了全球新能源车企的量产速度纪录,更标志着小米汽车在智能电动汽车赛道上迈出关键一步。雷军通过社交平台宣布这一消息,并亲临现场见证这一里程碑时刻。从2024年3月首款车型SU7发布到完成50万辆下线,小米仅用602天便实现从0到1的跨越,较行业平均三年周期大幅缩短。

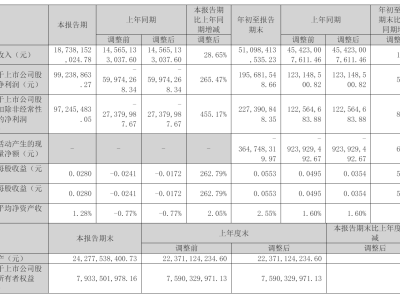

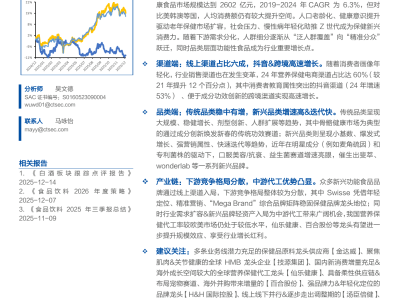

市场表现方面,小米汽车呈现出强劲的竞争力。SU7车型持续领跑国内中大型轿车市场,其首款SUV车型YU7更连续三个月蝉联中大型SUV销量冠军,并在10月以绝对优势登顶全品类SUV销量榜首。交付数据同样亮眼:2025年第三季度交付量突破10万辆,同比增长173.4%,前三季度累计交付超26万辆。其中9月、10月连续两月单月交付量突破4万辆,提前完成35万辆年度目标已成定局。值得关注的是,该季度小米汽车首次实现单季度盈利,智能电动汽车业务收入达283亿元,形成规模效应与盈利能力的双重突破。

支撑如此高效产能的,是小米汽车打造的智能化制造体系。工厂部署1100余台工业机器人,构建98个质量检测工位,配备143台高精度检测设备,实现从冲压到总装的全流程自动化生产。2025年,企业累计申请近百项先进制造专利,完成35次技术升级改造,其中AI视觉检测系统将缺陷识别准确率提升至99.97%。这种"硬科技"投入使单线产能提升40%,产品直通率达到行业领先的98.5%。

供应链协同效应同样显著。小米汽车构建的产业生态已带动300余家零部件企业共同发展,形成覆盖京津冀、长三角、成渝地区的三大产业集群。以核心供应商海纳川为例,其与小米的深度合作带动区域上下游产值增长近140亿元,双方联合研发的轻量化铝合金车身技术已应用于SU7车型,使整车减重15%的同时提升续航里程8%。这种共生共赢模式,正在重塑中国新能源汽车供应链格局。

资本市场对此反应复杂。尽管量产数据持续向好,小米港股股价却在里程碑日出现回调,市值短暂跌破万亿港元。分析人士指出,这既反映市场对新能源赛道估值重构的预期,也凸显投资者对技术持续投入与短期盈利平衡的关注。雷军在下线仪式上明确回应:"小米汽车将坚守安全底线,在保障品质的前提下加速生产,同时每年将营收的15%投入核心技术研发,重点突破电池能量密度、L4级自动驾驶等关键领域。"

当前新能源汽车市场竞争已进入白热化阶段,单纯追求规模扩张难以持续。小米汽车正通过"技术+生态"双轮驱动构建护城河:一方面加大在固态电池、800V高压平台等领域的研发投入,另一方面持续完善充电网络、用户服务等配套体系。这种发展路径能否在激烈竞争中突围,将取决于其能否将制造优势转化为技术壁垒,把流量红利转化为用户忠诚度。随着首款SUV车型YU7开启交付,小米汽车正迎来新的考验。