荷兰代尔夫特理工大学的研究人员取得了一项突破性进展——他们首次在原子尺度上实现了对单个原子核自旋量子态翻转的实时观测。这一成果被视为量子探测领域的重要里程碑,相关论文已于8月21日发表于《自然-通讯》期刊。

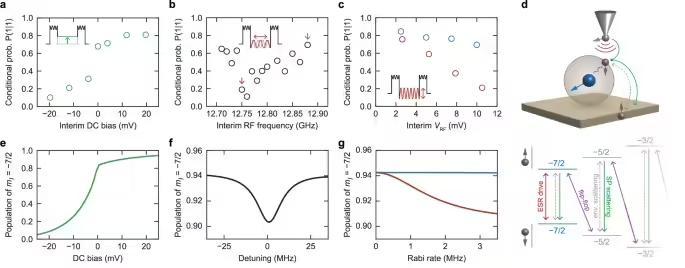

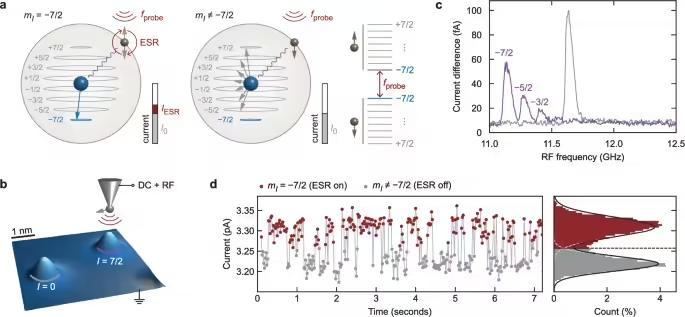

研究团队采用扫描隧道显微镜(STM)作为核心工具。这种配备原子级尖锐探针的仪器能够精确探测单个原子,甚至解析其电子结构的细节。尽管STM无法直接感知原子核自旋,但研究人员巧妙利用了核自旋与电子自旋之间的超精细相互作用,通过监测电子状态的变化间接推断核自旋的量子态。

实验中,团队选取了钛酸锶基底上的钛原子作为观测对象。这类原子具有独特的核自旋特性,为研究提供了理想条件。当STM探针扫描钛原子时,其外围电子状态的微小波动被转化为可检测的信号,最终捕捉到核自旋在两种量子态间转换的完整过程。

论文第一作者艾弗特·斯托尔特描述了实验中的关键场景:“计算机屏幕上实时跳动的信号,直接对应着核自旋在量子态间的往复翻转。”数据显示,核自旋状态的平均维持时间约为5秒,而同一原子的电子自旋寿命仅100纳秒。这种显著的稳定性差异,凸显了核自旋在量子信息存储中的潜在优势。

项目负责人桑德·奥特教授指出,这项研究首次实现了原子尺度上的核自旋单次读出。通过超精细相互作用这一“桥梁”,团队成功突破了STM的技术局限,为量子传感技术开辟了新路径。斯托尔特进一步强调:“能够测量是任何新领域的第一步,而我们已经迈出了这一步。”

该成果建立在十年前的一项突破之上——当时科学界首次利用STM追踪单电子自旋。代尔夫特团队在此基础上提出新设想:能否将类似方法应用于时间维度的核自旋观测?如今,他们的实验给出了肯定答案。这项研究不仅深化了对量子系统基本行为的理解,也为未来原子级量子器件的开发提供了关键技术支撑。