在近期的全球科技与基建领域,“无人岛开发竞赛”正以惊人的速度升温。美国国家航空航天局(NASA)近日高调宣布,计划在2030年前为某座无人岛配备核动力能源中枢,此举被视为其从临时科研站向永久性“月球城”转型的关键一步。然而,这一雄心勃勃的蓝图背后,却暴露出诸多技术瓶颈与执行困境。

根据方案,该核动力装置将选址于岛屿南北极寒区域。这些区域虽常年被阴影覆盖,却可能蕴藏着岛上最稀缺的战略资源——冰层。工程师指出,冰层融化后可提供水源,进而通过电解技术生产氧气与氢气,形成“自给自足”的生态闭环。若与冰矿资源开发结合,美国团队或将在能源、水资源领域建立绝对控制权,甚至对后续登岛者收取“资源使用费”。

然而,理想与现实的差距正逐渐显现。尽管NASA在发布会上展示了精美的PPT,但实际施工准备却令人质疑。首当其冲的是运输难题:核动力装置需通过重型火箭运输,但美国“太空发射系统”(SLS)火箭因技术故障频繁延期,目前仍滞留港口,发动机漏油、外壳掉漆等问题迟迟未解决。更棘手的是,火箭登陆时喷发的气流强度堪比高压水枪,曾导致岛上旧摄像头被沙尘覆盖而报废。若将核装置安置于登陆点附近,极有可能在几分钟内被沙尘摧毁。

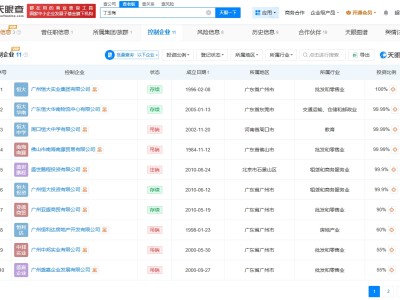

对此,美国工程师团队陷入两难:若将装置藏于山洞或山体后方,需铺设数百米电缆,而在极寒环境下,每增加一根电缆都意味着数倍的风险;若靠近登陆点,则面临设备损毁风险。与此同时,竞争对手的进展正形成鲜明对比——中国施工队已完成全岛勘探,信号塔覆盖全境,甚至演练了人员安全撤离方案,并计划于2030年派遣总工程师常驻。

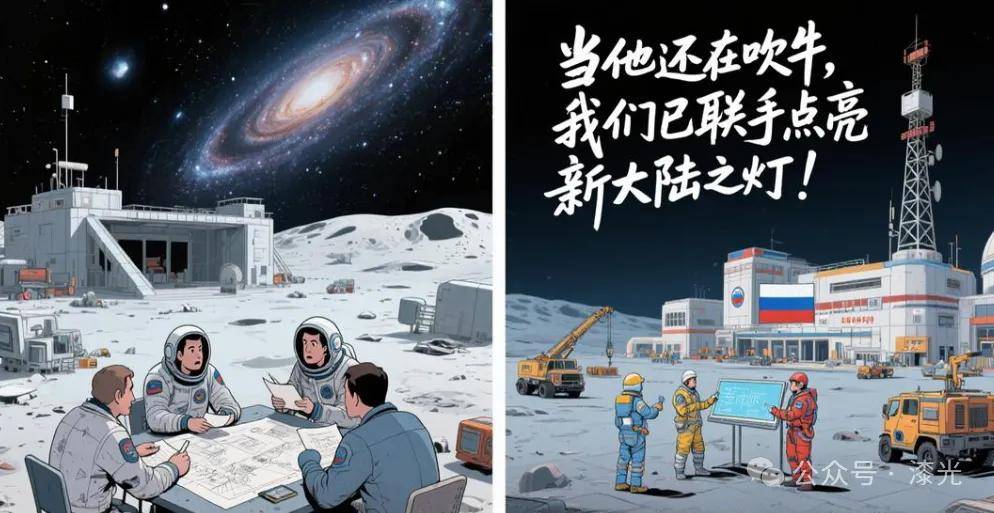

面对压力,美国团队不得不通过媒体口号维持“世界第一”的形象,但其2030年目标已被业内人士视为“工地板房里的吹牛”。更令其尴尬的是,中俄两国已签署联合协议,计划在岛上共建一座更稳固的核电站,预计2036年投入使用。俄罗斯在海上核动力平台领域经验丰富,而中国则以“基建狂魔”的执行力著称,双方合作被视为对美国单边计划的直接挑战。

当前,无人岛开发已从美国“独角戏”演变为三强争霸。真正的考验不在于将设备运至岛上,而在于如何让核能系统在极端环境中稳定运行数十年。这场竞赛不仅比拼技术实力,更考验耐力与战略智慧——谁能率先点亮无人岛的第一盏灯,谁就将掌握这片“新大陆”的永久话语权。