近日,连锁餐饮品牌西贝因预制菜问题卷入一场舆论风波,起因是知名人士罗永浩公开质疑其菜品预制化程度过高且价格昂贵,引发行业对预制菜界定与消费者知情权的广泛讨论。这场争议不仅将西贝推至风口浪尖,更折射出餐饮业在工业化效率与手工烟火气之间的深层矛盾。

事件源于罗永浩在社交媒体发文,称在西贝就餐时发现多道菜品疑似预制菜,并呼吁国家立法要求餐饮企业明确标注预制菜使用情况。西贝创始人贾国龙迅速回应,强调企业菜品均为现场制作,否认使用预制菜,并表示将通过法律途径维护品牌声誉。随后,西贝公布罗永浩所点菜品的详细制作流程,试图自证清白。

争议背后,预制菜的定义成为核心焦点。根据市场监管总局等六部委联合发布的《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》,预制菜需满足工业化预加工、加热即食等条件,且明确排除主食类食品和中央厨房配送的净菜、半成品。这意味着,西贝采用的“中央厨房+门店现制”模式,按国家标准并不属于预制菜范畴。

然而,消费者认知与行业标准存在显著分歧。调查显示,多数人将“非现场从原材料开始制作”的菜品均归为预制菜,导致餐饮企业即使使用中央厨房生产的半成品,也难以摆脱质疑。例如,西贝此前被指“黄米凉糕”为预制菜,但根据规定,该产品属于速冻面米食品,不在预制菜范围内。

预制菜在餐饮业的普及,本质是经济逻辑的驱动。采用预制或中央厨房模式的企业,可通过减少厨师数量、压缩后厨面积、提升出餐效率等方式降低成本。以一道复杂菜品为例,传统制作需20分钟,而预制方式可能仅需5分钟。商场明火限制、批量采购优势等因素,也促使连锁品牌广泛采用预制技术。

尽管技术成熟,预制菜行业仍面临信任危机。从业者指出,行业集中度低导致大量小企业产品质量参差不齐,重油重盐、食材一般等问题频发,加剧了消费者对预制菜的负面印象。这种偏见进一步倒逼餐饮企业营销时强调“现炒现做”,甚至刻意回避预制相关概念,形成恶性循环。

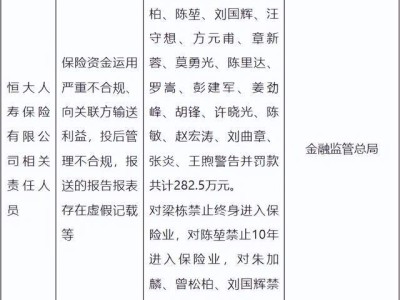

法律层面,六部委通知虽明确预制菜定义与明示要求,但作为部门规范性文件,其强制力有限。目前,企业执行的多为行业或团体标准,缺乏全国统一的强制性规范。律师分析称,此次事件或推动相关法规完善,尤其是强制标注预制菜使用的立法需求,已获得部分消费者支持。

值得关注的是,预制菜并非中餐独有现象。以肯德基、麦当劳为例,其标准化产品虽按国家标准不属预制菜,但消费者对其接受度较高。反差背后,暴露出中餐预制在口味还原、文化认同等方面的特殊挑战。有从业者认为,液氮冷冻等技术的普及已能保障食材新鲜度,合格预制菜的食品安全标准甚至高于部分现制菜品。

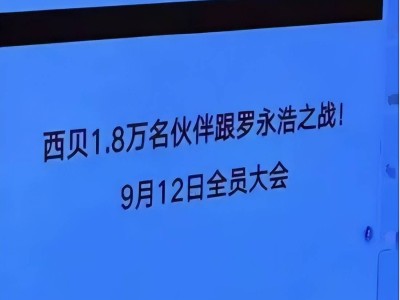

这场争议中,西贝宣布将在全国门店上线“罗永浩菜单”,并承诺“不好吃不要钱”及开放后厨参观。罗永浩则以十万悬赏征集证据,进一步将话题推向高潮。无论结果如何,事件已促使行业重新审视透明化与标准化的重要性——在效率与体验的平衡中,消费者需要的或许不是非此即彼的选择,而是一个真实可信的市场环境。