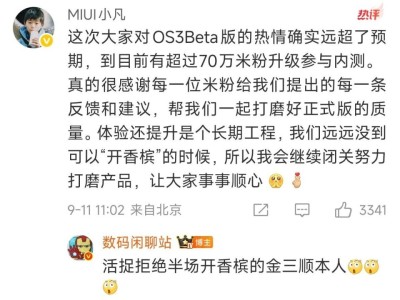

近日,企业家罗永浩与餐饮品牌西贝的舆论交锋引发广泛关注。这场风波折射出企业应对公众质疑时的策略差异,也暴露出舆论场中理性与情绪的博弈。

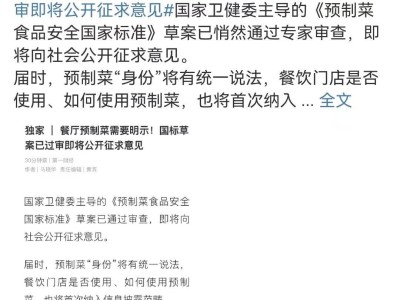

西贝作为西北菜系代表品牌,此前因开放后厨展示食品安全管理而引发讨论。企业试图通过透明化操作重塑公众信任,但实际传播效果却与预期背道而驰。部分消费者对其使用冷冻食材、中央厨房配送模式提出质疑,将常规餐饮操作误解为质量缺陷。这种认知偏差在社交媒体时代被迅速放大,形成对企业不利的舆论漩涡。

舆论场中存在特殊生存法则。以罗永浩为代表的公众人物,通过长期积累的争议性人设形成特殊防护机制。其粉丝群体对负面信息的免疫能力,源于对人物复杂性的全面认知。这种"黑红共生"的传播模式,使得传统公关手段在应对此类对象时往往失效。当企业试图通过摆事实、讲道理的方式澄清时,反而可能陷入对方擅长的情绪化辩论场域。

餐饮行业食品安全管理存在现实困境。中央厨房配送模式虽能保证连锁门店的品质稳定,但消费者认知仍停留在"现炒现做"的传统阶段。专业人士指出,冷冻技术通过急速降温锁住营养,正规企业使用的冻品在安全性上反而优于部分小餐馆的鲜食。营养学研究也证实,规范冷冻的蔬菜肉类不会造成营养流失,关键在于后续烹饪方式。

企业创始人特质深刻影响危机应对策略。西贝管理层展现出的强硬态度,折射出创业者对品牌的情感投入。这种"护犊子"心理虽符合人性,但在舆论战中却可能成为双刃剑。职业经理人主导的企业往往选择冷处理,而创始人直接管理的品牌更容易陷入情绪对抗,这种差异在社交媒体时代被无限放大。

当前舆论环境呈现非理性特征。情绪传播速度远超事实核查,断章取义的片段容易引发群体极化。企业即使占据事实优势,也难以穿透情绪筑起的信息壁垒。西贝案例显示,当消费者带着预设立场审视企业行为时,任何技术性解释都可能被解读为狡辩。

破局之道在于构建新型沟通范式。企业需建立分层传播体系,针对不同受众采用差异化话术。对理性群体强调技术标准与行业规范,对情绪群体则需通过体验活动重建信任。更重要的是建立常态化的消费者教育机制,逐步扭转"冷冻=不新鲜"的认知偏差。

这场风波为商业社会提供重要启示:在注意力经济时代,企业既要保持开放沟通的诚意,也要掌握舆论场的生存法则。当技术解释遇上情绪洪流,或许需要更智慧的平衡之道——既不回避问题,也不被情绪裹挟,在事实与情感之间寻找共识支点。