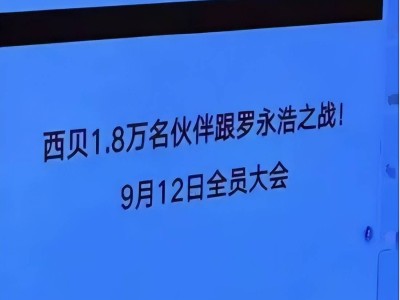

罗永浩与西贝之间围绕预制菜展开的讨论,意外成为舆论焦点。这场争论不仅将预制菜推至风口浪尖,更引发公众对餐饮行业透明度的深度思考。当消费者发现以现炒价格购买的菜品实为预制菜时,被隐瞒的愤怒迅速蔓延,成为舆论发酵的核心动因。

预制菜引发的争议,本质上是工业化餐饮标准与消费者体验之间的碰撞。消费者并非完全排斥预制菜,而是对信息不对称、虚假宣传等行为产生强烈抵触。当餐厅以现炒名义提供预制菜品时,知情权被侵犯的挫败感直接转化为对预制菜的负面评价,这种情绪在社交媒体上迅速扩散。

西贝面临的质疑,折射出餐饮行业转型期的深层矛盾。儿童餐作为品牌特色产品,其安全性与定价策略在消费降级背景下更显敏感。消费者对预制菜的抵触,实质是对食品安全、价格合理性的综合考量。当工业化生产与手工现做的边界模糊时,品控问题便成为压垮消费者信任的最后一根稻草。

预制菜在公众认知中呈现两极分化,这种割裂源于行业标准与消费认知的错位。专业领域定义的预制菜与短视频平台批判的"预制菜"存在本质差异,前者是餐饮工业化链条的关键环节,后者则被简化为"隔夜菜"的代名词。这种概念混淆导致预制菜被贴上负面标签,甚至演变为行业污名化的符号。

餐饮企业选择预制菜的程度,本质是市场力量的综合博弈。人力成本、出餐效率、店铺运营等现实因素,与消费者对口味、价格的期待形成微妙平衡。当标准化生产遭遇个性化需求时,企业不得不在效率提升与信任维护间寻找突破口,这种平衡术考验着每个餐饮品牌的运营智慧。

舆论场中支持西贝的声音同样值得关注。部分观点指出,外界对餐饮业标准化成本缺乏认知,低毛利、高成本的行业现状使得提效手段尤为珍贵。西贝的商业模式、客群定位与品牌价值,构成其运营逻辑的完整链条,这些要素在碎片化讨论中常被忽视。

罗永浩的调侃道出舆论战的荒诞本质:"这次支持我的人,可能只是想恶心对方。"当情绪流量取代理性讨论,品牌形象与消费认知的鸿沟愈发难以弥合。预制菜争论逐渐演变为立场对立的符号战,真实诉求被淹没在情绪宣泄中,形成典型的互联网罗生门。

消费者真正关切的是工业化餐饮能否兑现效率红利。在保证食品安全与出品稳定的前提下,预制菜应通过价格优势体现生产效率的提升。当前行业规模扩张与标准化缺失的矛盾,使得推动预制菜规范发展、保障消费者知情权成为迫切需求,这种社会共识正在加速形成。

这场由预制菜引发的讨论,暴露出餐饮工业化进程中的认知断层。当技术进步遭遇消费心理的保守性,建立透明沟通机制显得尤为重要。唯有在效率提升与信任维护间找到平衡点,才能让预制菜真正成为餐饮行业升级的助推器,而非引发矛盾的导火索。