在中国餐饮市场,预制菜正引发一场静默的革命。这种工业化生产的料理包,正以惊人的速度渗透进各类餐厅,从街边小店到高端酒楼,从外卖专营店到连锁快餐,预制菜的影子无处不在。

消费者对预制菜的抵触情绪日益明显。北京白领刘颖回忆,去年在一家江西菜馆用餐时,店主花费十分钟详细解释肉丸的制作工艺,强调使用新鲜梅花肉、冰水和馅、手工摔打等传统工艺。然而,这种"现制现炒"的宣传,反而让刘颖产生了怀疑——在快节奏的都市生活中,这样的精细操作是否真实存在?

这种怀疑并非空穴来风。外卖平台上,不少商家打出"拒绝预制菜"的招牌,甚至承诺"假一罚十"。但外卖骑手莫菲透露,某家宣称现炒的小店,实际上会在高峰期提前炒制部分热销菜品,待订单到来时直接装盒。"连锁餐厅更普遍,热门菜半小时炒一锅,一锅出十几份,否则锅灶根本不够用。"

餐饮行业的现实困境,推动了预制菜的普及。中餐厅经营者张弛算了一笔账:使用预制菜后,食材成本下降17%,人力成本减少60%,后厨面积缩小一半,员工数量减半,净利率提升14%。"过去养7个厨师,现在2个就够了。"他坦言,现炒模式的高昂成本,让许多中小餐厅难以为继。

上海闵行区的西北菜餐厅老板贾易深有同感。2021年转行餐饮后,他坚持三年不用预制菜,结果亏损90万元。"房租、人工、原材料像三座大山。"2024年改用预制菜后,餐厅仅用四个月就实现盈利。这种转变并非个例,越来越多的外卖店、快餐店甚至高档餐厅,都在通过预制菜控制成本。

但仍有从业者坚持传统。粤式餐厅老板罗根算了一笔账:开通煤气要8万-10万元,商用宽带月费超5000元,是家用的50倍。即便如此,他仍拒绝预制菜。"有次顾客在煲仔饭里吃出飞虫,如果用预制菜可能避免。"但7年厨师张海认为:"好厨师像好作家,要有创造力。预制菜缺乏温度,无法呈现真正的好菜。"

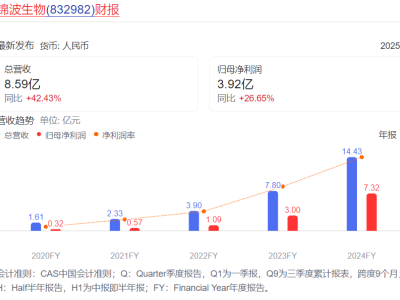

这种矛盾折射出餐饮业的深层变革。数据显示,2023年中国预制菜市场规模达5165亿元,是2020年的两倍。自上世纪80年代外资餐饮品牌进入中国以来,预制菜就以各种形式存在,从炸鸡薯条到酱料包,从冷冻食品到方便面。2012年后,随着连锁餐饮发展,中央厨房普及,预制菜进入快速发展期。

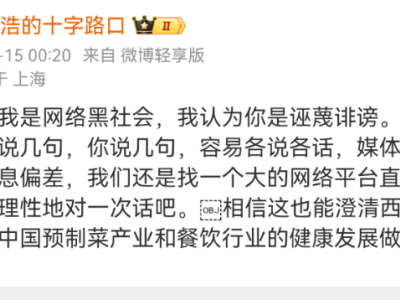

行业人士张盛指出,消费者反对的并非预制菜本身,而是低质量产品和定义模糊带来的误解。"他们不希望以现炒的价格吃到预制菜。"后厨工作8年的王新也认为,简单否定所有预制菜不公平,"优质料理包因食材和技术成本,甚至高于现制。"

这场静默的革命,本质是餐饮业的工业化升级。当效率与品质、成本与体验的矛盾日益突出,行业正在寻找平衡点。张盛认为,解决方案在于产业链创新和生产效率提升,"时间会给出答案"。