近日,新能源汽车领域迎来一场备受关注的召回事件——小米汽车宣布对11.7万辆SU7标准版车型实施召回,此次召回通过OTA远程升级方式完成,不仅引发了车主群体的广泛关注,更将智能驾驶时代“技术快速迭代与安全保障”的矛盾推上风口浪尖。

根据小米公布的解决方案,车主需将车辆系统升级至Xiaomi HyperOS 1.10.0版本,整个过程约30分钟且无需返厂。此次升级重点优化了四大核心功能:大车避让逻辑方面,系统可提前识别压线行驶的大型货车,通过主动微调车道位置减少视觉压迫和剐蹭风险;动态车速功能能根据雨天、夜间等复杂环境自动调整目标车速;通行连贯性优化解决了高速及城市快速路辅助驾驶中的功能断点问题;新增的误加速抑制辅助功能则在车辆静止或低速时,若检测到前方障碍物且驾驶员深踩油门,会自动限制加速输出。

值得关注的是,此次召回的性质界定引发行业热议。召回编号尾字母“I”明确指向“监管调查介入下的召回”,属于“受调查影响召回”而非企业主动披露问题。这一细节暴露出新势力车企在合规备案与品牌形象维护之间的微妙博弈——相较于主动召回,监管介入更容易引发公众对产品前期测试完整性的质疑。此前小米SU7在安徽发生的事故,更让此次召回遭遇“监管被动性”的舆论质疑。

从法律层面看,此次召回厘清了一个行业认知误区:涉及安全隐患的软件修复必须依法备案为“召回”,而普通功能优化可称为“升级”。小米选择合规备案的做法,与部分车企通过“技术升级活动”规避召回标签的做法形成鲜明对比。这一选择虽符合监管要求,但也因关联此前事故陷入舆论漩涡。

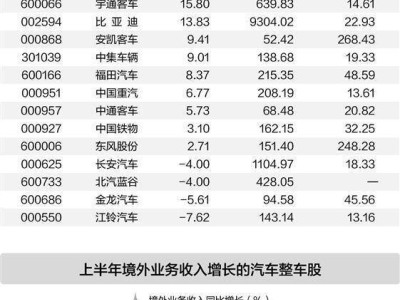

横向对比行业数据,此次召回规模并非个例。2025年特斯拉因摄像头故障召回335万辆车型,本田、宝马等传统车企年召回量均超90万辆。小米自身也有相关经验,今年1月曾因泊车功能问题召回30,931辆SU7,同样通过OTA完成修复。数据显示,随着智能汽车渗透率提升,软件相关召回已成为新能源行业的常态化现象。

此次召回的争议焦点,还暴露了纯视觉方案在智能驾驶领域的局限性。召回仅涉及无激光雷达的标准版车型,印证了“纯视觉依赖摄像头感知,在复杂光线、遮挡场景下识别能力不足”的行业共识。此前新势力车企追求“以软件算法弥补硬件差距”的技术路径,在监管强化与事故案例叠加下,正面临“功能先进性”与“安全冗余度”的重新权衡。

对于召回批次的车主而言,首要任务是立即完成系统升级,确保辅助驾驶算法优化到位。但更关键的是建立正确认知:此次召回本质是L2辅助驾驶的预防性补充,属于算法迭代而非硬件缺陷。这并不意味着可以放松警惕——使用辅助驾驶时必须保持人工监控,尤其在施工路段、夜间行车或货车密集区域,需随时准备接管车辆。

此次事件为新势力车企敲响警钟:智能驾驶技术迭代必须建立在“安全冗余优先”的原则之上,不能以用户为“测试样本”。国家强化智能驾驶监管的趋势已明确,要求车企清晰区分“功能优化”与“安全缺陷召回”,避免模糊概念误导消费者。对于消费者而言,在选择智能汽车时,除关注功能丰富度,更需考察硬件配置完整性与车企的安全测试体系。

从小米3万辆到11.7万辆的召回规模扩大,折射出智能驾驶普及过程中的必然阵痛。OTA技术让安全修复更高效,但无法替代前期的充分测试与硬件冗余设计。这场召回不是智能驾驶技术的“挫折”,而是行业走向成熟的“必修课”——唯有在速度与安全间找到平衡,新势力才能真正赢得市场信任。