你是否曾在深夜蜷缩在被窝里刷短视频,结果眼睛干涩得仿佛置身沙漠?又或者在地铁上眯着眼睛回复消息,屏幕的强光刺得头部隐隐作痛?其实,这些不适可能并非单纯由熬夜引起,手机屏幕的选择和使用方式,正在悄悄影响你的视觉健康。

作为一名长期关注数码产品的爱好者,我通过实际测试数十款机型发现,护眼屏领域存在诸多陷阱——参数虚标、技术概念模糊、营销宣传夸大等问题屡见不鲜。但事实上,只要掌握以下三个关键点,就能有效减少屏幕对眼睛的伤害。

在屏幕尺寸方面,6.7英寸被公认为黄金比例。这个尺寸既能单手轻松握持,又能完整覆盖人眼自然聚焦区域。超过7英寸的大屏虽然视觉震撼,但需要频繁转动眼球,反而会加剧视觉疲劳。分辨率选择上,1.5K(约2000×1080)在6.7英寸屏幕上能达到352 PPI的像素密度,肉眼几乎无法分辨与2K屏的差异,同时还能节省15%以上的电量,降低屏幕亮度需求,减少对眼睛的刺激。

需要警惕的是,部分低价机型标注的2K分辨率可能采用Pentile像素排列方式,通过子像素共享实现参数,实际清晰度反而不如标准RGB排列的1.5K屏。选择屏幕时不能仅看参数,实际显示效果才是关键。

刷新率的选择同样需要理性。120Hz刷新率相比传统60Hz,每秒多刷新60帧画面,能有效减少文字拖影和动画卡顿,使眼睛无需频繁调整焦距,疲劳感可降低一半。但144Hz甚至165Hz的高刷新率主要适合游戏玩家,普通用户刷社交软件或看视频时,120Hz已完全够用。过度追求高刷新率会增加功耗,还可能导致屏幕在低频PWM调光下运行,在暗光环境中产生更严重的频闪。

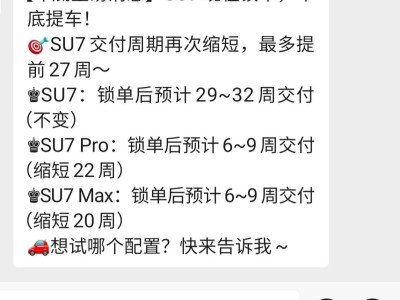

支持LTPO动态刷新率的屏幕(如OPPO Find X8、一加13等机型)是更优选择,这类屏幕能在1-120Hz间自动调节,看电子书时降至1Hz省电,玩游戏时升至120Hz保证流畅,实现智能与护眼的平衡。

护眼技术的核心在于调光方式。LCD屏幕天生具备全局DC调光,完全无频闪,如vivo Y200t就是典型代表。OLED屏幕则建议选择高频PWM调光(如荣耀Magic7的4320Hz)或全亮度DC调光(如红米K80),这类屏幕的频闪风险更低。特别要避免使用低频PWM调光(低于1250Hz)的OLED屏,这类屏幕在低亮度下频闪严重,对视觉敏感人群极不友好。

户外使用场景中,圆偏振光技术(已应用于荣耀Magic7、红米K80等机型)能模拟自然光散射效果,减少强光下需要调高屏幕亮度的需求,从而降低蓝光直射伤害。硬件级低蓝光认证也至关重要,通过莱茵TÜV或SGS认证的技术(如一加13、iQOO Z9 Turbo)能从光源层面减少有害蓝光,同时保持自然的色彩表现,避免软件滤蓝光导致的严重偏黄问题。

类自然光技术同样值得关注,荣耀的绿洲护眼屏能动态调节色温,模拟日出日落的光谱变化,帮助维持生物节律,避免深夜使用手机导致的过度兴奋。2025年值得推荐的护眼机型包括:千元档的vivo Y200t(LCD真DC调光+莱茵认证+6000mAh大电池)、2K档的红米K80(全亮度DC调光+2K屏+S++认证)、旗舰档的荣耀Magic7(4320Hz PWM调光+圆偏振光+AI绿洲护眼),以及综合性价比突出的iQOO Z9 Turbo(三模式调光+SGS双认证)。

需要强调的是,再优秀的护眼技术也替代不了良好的用眼习惯。建议暗光环境下开启夜览模式,将屏幕亮度控制在30%左右;每使用屏幕20分钟,应远眺20秒放松眼睛;屏幕亮度最好保持在环境光的1.5倍以内。护眼的本质是让科技更好地服务于健康,毕竟眼睛需要陪伴我们一生,而手机只是生活中的工具。