当乘客面对一辆配备隐藏式车门把手的新能源汽车时,往往会陷入"门在眼前却开不了"的窘境。这种源于赛车设计、被特斯拉带火的科技配置,如今正因安全隐患引发行业规范。工业和信息化部近期就《汽车车门把手安全技术要求》强制性国家标准公开征求意见,标志着这一备受争议的汽车部件即将迎来系统性安全约束。

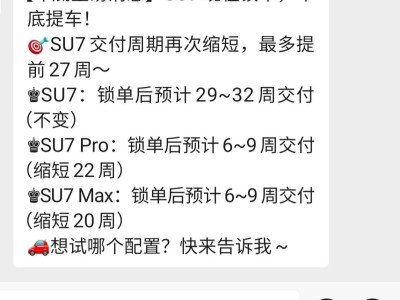

从奔驰300SL在1952年首次采用隐藏式设计降低赛车风阻,到特斯拉2012年用自动伸缩门把手惊艳汽车界,这项原本服务于竞技场的技术,在新能源浪潮中演变为车企彰显科技感的标配。当前市场上,半隐藏、外伸隐藏、内缩隐藏、手动按压乃至全隐藏无把手设计层出不穷,某新能源品牌负责人戏称:"现在100款新车能有100种开门方式。"

但光鲜外表下潜藏多重风险。2021年美国得州哈里斯县发生的特斯拉Model S撞树起火事故,暴露出断电后门把手失效导致的救援困境。据统计,近三年国内因隐藏式门把手引发的交通事故救援受阻案例同比上升37%,主要问题集中在识别困难、操作复杂、断电失效及夹手隐患四大方面。某消防部门负责人表示:"这种设计在紧急情况下可能成为'死亡陷阱'。"

新规针对这些痛点构建了全方位防护网。在结构规范方面,明确要求所有车门把手在任何状态下必须保留手部操作空间,彻底解决电动隐藏式把手"找不到、按不动"的顽疾。针对断电风险,强制要求内外门把手均需配备机械冗余装置,确保事故后无需工具即可手动开启。某汽车安全工程师解释:"这相当于给车门上了双重保险,电子系统失效时机械结构仍能工作。"

对于消费者诟病的"门把手难找"问题,标准草案划定了把手布置的黄金区域,并要求配备可视化安全标识。某车企设计总监透露:"我们正在重新调整把手位置,确保1.6米至1.9米身高人群都能自然触及。"这些改变将使车门开启方式从"技术秀"回归"安全本位",某测试机构数据显示,规范后的设计可使紧急逃生时间缩短40%。

行业专家指出,此次标准制定具有三重意义:解决消费者使用痛点、引导技术健康发展、强化安全救援保障。特别是在新能源车型渗透率突破35%的当下,规范隐藏式门把手既是对前期发展问题的修正,也为产业升级提供了安全基准。某智库研究员认为:"当科技配置可能危及生命时,回归安全本质比追求创新更重要。"随着征求意见的推进,这场由门把手引发的行业变革,或将重塑汽车安全设计的新范式。