京东日前宣布,将联合广汽集团与宁德时代共同推出一款全新车型。据悉,该车型内测版及大众版试驾活动将于10月底陆续启动,正式发布日期定于11月9日。这一动作标志着京东正式切入汽车制造领域,也引发了行业对互联网企业跨界造车的广泛关注。

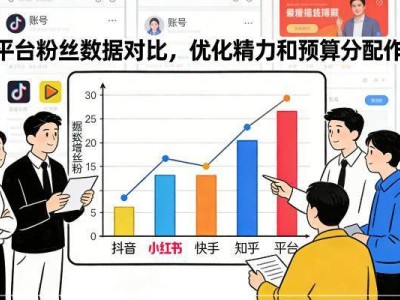

近年来,阿里、小米、华为、百度等科技巨头纷纷布局汽车产业,但各家的战略路径存在显著差异。网经社电子商务研究中心特约研究员刘俊斌指出,新能源与智能化汽车是我国制造业实现突破的关键领域,其市场潜力巨大,且将成为未来智慧生活的重要载体。互联网企业之所以争相进入,既源于自身技术积累,也在于对生活场景的争夺——汽车正逐步成为继手机之后的又一核心流量入口。

京东的合作模式被视为“优势互补”的典型案例。在三方合作中,广汽负责整车研发与生产,宁德时代提供换电技术等能源解决方案,而京东则依托其2000万年度整车搜索用户数据,精准捕捉消费者需求,并通过独家销售渠道与定制化服务,试图打造“购车如购手机”的便捷体验。京东的客服体系、供应链基础设施及金融产品(如白条分期)也将全面融入,形成从购车到售后服务的完整闭环。

然而,跨界造车并非坦途。专家曹磊分析,品牌承诺风险是首要挑战。尽管京东强调自身非制造方,但消费者往往将责任直接归于品牌方。一旦出现交付延迟、质量问题或安全事故,京东的品牌形象可能遭受冲击。造车属于重资产投入,回报周期长,互联网企业惯用的“轻资产”模式在品控、交付等环节面临考验。而智能驾驶等领域的激烈竞争,也使得新入局者难以快速建立技术壁垒。

刘俊斌进一步指出,互联网企业虽最早洞察到汽车产业的变革趋势,但跨行业协同的难度导致此前进展缓慢。当前技术逐步成熟,应用场景深化,正是深度切入的良机。挑战在于如何将互联网思维与制造业需求结合,通过服务型制造推动消费升级。例如,导航、智慧技术、社交、游戏等领域的互联网企业,均可能以不同形式介入汽车产业,甚至延伸至低空经济、智慧城市等更广泛的领域。

曹磊认为,汽车产业的竞争正从制造工艺向用户体验与生态服务转型。互联网企业需聚焦解决自身业务痛点,而非盲目追求技术参数。例如,将汽车打造为“第三空间”,通过整合住宅、办公场景,构建更大的商业生态系统。谁掌握这一入口,谁就可能引领未来科技产业的发展方向。

随着互联网企业的深度介入,汽车产业的竞争格局与商业模式将持续演变。刘俊斌预测,未来将涌现更多跨界玩家,但介入形式与深度会因企业优势而异。京东与广汽、宁德时代的合作,或为行业提供一种可复制的范式——通过技术、渠道与制造的深度融合,重新定义汽车产业的生态规则。