当私人录音中的英文低语在学术圈悄然回荡时,那个关于钥匙与宇宙的隐喻,终于揭开了杨振宁先生晚年最深邃的秘密。"她回报我一整个宇宙",这句带着茶香余温的话语,将二十一年婚姻的本质从世俗的迷雾中打捞出来。人们突然意识到,那场被流量裹挟的"忘年恋"背后,藏着一位科学家对精神传承的终极设计。

在清华园那座见证过无数学术晨昏的三层别墅里,居住权设计堪称法律智慧的典范。当外界疯狂计算所谓"18亿遗产"时,这份横跨太平洋的遗嘱早已将产权归属划定得清清楚楚——学校持有所有权,夫妇仅享居住权益。这种精妙的安排既保障了翁帆的安身之所,又从制度层面杜绝了任何物质揣测的空间。正如民法典专家所言:"这是将人文关怀与法律严谨完美融合的典范。"

流言的发酵轨迹恰似一场荒诞剧。诺贝尔奖金被刻意忽略六十年的通胀,普林斯顿待遇被异化为天价年薪,甚至连只有使用权的书房都被估出天价。某自媒体创造的"18亿"神话,实则是将专利收益、科研经费、奖项奖金进行"拼多多"式拼凑的产物。这种想象折射出的,是公众对科研价值的货币化误解,就像用金锄头丈量皇帝的农田。

2023年东京学术酒会上,翁帆的澄清声如投入喧嚣湖面的石子。"先生把大部分收入都捐给了教育",这句温和的陈述却难敌"遗产争夺战"的戏剧张力。当公众更愿相信"老少配"的财富阴谋时,真实的数据却在默默书写另一版剧本:流动资产完成慈善捐赠后由子女均分,专利收益个人所得远低于传言,未来二十年产生的50%收益将自动注入教育基金。

杨振宁的子女们对父亲的选择有着超越常人的理解。长子杨光诺在量子计算领域深知"知识复利"的价值:"父亲说钱会贬值,但投在教育上的种子会发芽。"次子杨光宇从天文观测中领悟到代际传承的真谛:"寻找系外行星需要几代人,父亲的安排正是这种长远思维。"女儿杨又礼则从医学突破中看到慈善资金的战略意义:"临床研究依赖持续投入,这是让父亲生命延续的方式。"

在清华园的日常图景里,科学与诗意完成着精妙的共振。凌晨五点的方程式对话前,总有一杯温度恰好的茶;当视力退化阻碍阅读时,清朗的女声便成为连接前沿物理的桥梁。翁帆的博士论文研究"近代校园建筑与中西文化交流",那些苦熬的深夜换来的不仅是学位,更是对两种文明对话的深刻理解。这远非"夫人头衔"能概括的成就。

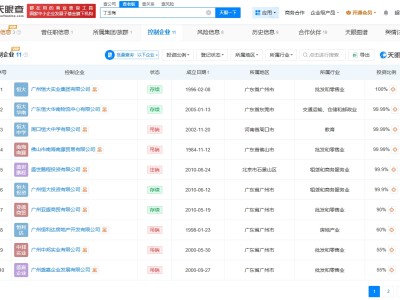

这场精心设计的"人生实验",在遗产处理中展现出惊人的前瞻性。美国遗产税的规避策略、跨境资产的合规配置、动态慈善模型的设计,为高净值人群提供了教科书级的范本。更深远的是,它重构了公众对科学家财富观的认知——通过智慧创造合法财富,再让财富反哺科研,形成永续循环的学术生态。

当舆论场终于褪去猎奇的外衣,人们开始看见那个真正的遗产:不是需要守护的物质金山,而是能够自我生长的学术森林;不是转瞬即逝的数字游戏,而是持续点燃智慧之火的思想火种。那把开启书房的钥匙,最终为翁帆打开的不仅是知识殿堂,更是一个科学家用毕生心血浇筑的精神宇宙。