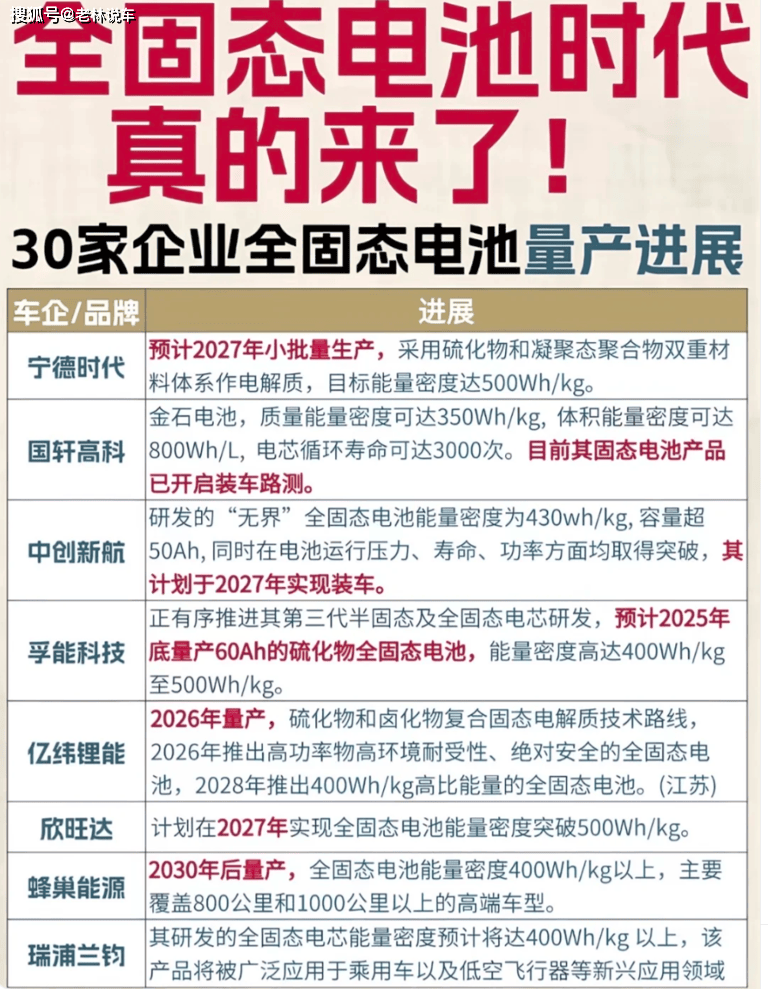

随着30家车企集体布局固态电池技术,纯电动汽车即将迎来续航与充电效率的双重突破。这项被视为下一代动力电池核心的技术,有望将电动车续航提升至1000公里以上,同时实现"充电十分钟,行驶千公里"的颠覆性体验,彻底改写新能源汽车产业格局。

固态电池实现量产需突破三大技术瓶颈:首先是能量密度需达到液态电池的1.5倍以上,这是支撑长续航的基础;其次是开发出支持4C以上快充的电芯结构,确保充电效率;最后要构建800V高压平台,解决大电流传输问题。目前主流车企均选择硫化物电解质路线,该材料离子电导率达12mS/cm,接近液态电解质水平,且技术成熟度较氧化物、聚合物路线领先3-5年。

在安全性方面,固态电池通过消除液态电解液彻底规避了漏液风险,其固态电解质层可承受更高电压而不发生短路。测试数据显示,固态电池针刺实验通过率100%,热失控温度较液态电池提升200℃,这直接解决了消费者最担忧的电池自燃问题。对于经常长途出行的用户,固态电池将消除"里程焦虑"——以1000公里续航计算,北京到上海单程无需中途充电。

充电体验的变革更为显著。当前液态电池快充需20-30分钟,而固态电池可将时间压缩至10分钟内。某车企实验室数据显示,其450kW超充桩配合固态电池包,5分钟可补充300公里续航。这种效率已接近燃油车加油时间,配合逐渐普及的800V高压充电网络,将彻底改变电动车使用习惯。

但技术突破背后是严峻的成本挑战。现阶段固态电池成本是液态电池的2.3倍,主要源于材料提纯与制造工艺的复杂性。某新能源研究院测算显示,当产能达到10GWh时,成本可降至液态电池的1.5倍;产能突破50GWh后,通过规模化生产与材料回收体系,成本有望实现反超。这与十年前锂电池价格走势高度相似,当时电动车售价是燃油车的1.8倍,如今已实现"油电同价"。

车企的集体入局正在加速技术落地。某国际咨询机构统计,2024-2026年将有12家车企推出搭载固态电池的量产车型,其中5款续航突破1000公里。供应链方面,全球已形成中日韩三足鼎立的格局,中国企业在硫化物电解质专利占比达47%,日本在固态电解质材料提纯技术上领先,韩国则主导着电芯封装工艺创新。

这场动力电池革命正在重塑汽车产业生态。当固态电池实现"千公里续航+十分钟快充+成本持平"时,燃油车仅存的续航与补能优势将不复存在。市场预测显示,2027年新能源汽车渗透率有望突破60%,其中固态电池车型占比将超过30%。对于消费者而言,现在购买液态电池电动车或许并非最优选择,等待技术成熟后的价格红利,可能收获更大的使用价值。