在汽车行业向智能化加速转型的浪潮中,一场关于软件研发模式的变革正在悄然发生。吉利汽车与阿里云通义灵码的合作,为这场变革提供了鲜活的实践样本——当智能汽车的代码量突破亿行,当电子电气架构从分布式向中央计算演进,传统开发模式已难以应对复杂度指数级增长的挑战。

吉利汽车数智中心AI产品专家阮航透露,过去五年间,其内部软件开发人员占比从不足10%跃升至40%,研发体系需同时支撑座舱域的Linux/Android、智驾域的QNX以及车身控制域的AUTOSAR平台。这种异构系统协同的复杂性,在面向服务架构(SOA)的引入下进一步加剧——应用层与底层分别依赖Java/Python和C/C++,不同芯片生态间的数据流转与安全保障成为核心痛点。

传统汽车开发遵循的V模型周期以年计,而智能汽车需支撑月级甚至周级的OTA迭代,这迫使吉利转向“敏捷+DevOps”模式。但快速迭代与严苛的安全标准形成天然矛盾:ISO 26262功能安全、ISO/SAE 21434信息安全及ASPICE认证要求底层代码必须遵循MISRA C/C++等规范,这与敏捷开发的灵活性存在张力。如何平衡效率与安全,成为横亘在研发团队面前的首要难题。

通义灵码的介入为破解这一困局提供了新路径。在应用层开发场景中,工程师通过自然语言描述需求,AI可自动生成智能座舱HMI、车联网服务等模块的模板代码与数据转换逻辑;嵌入式开发领域,AI重点提升代码合规性,例如在调用吉利内部车控服务API时,能精准提示参数规范与错误处理机制;算法研发环节,AI则承担起PB级雷达点云数据的清洗工作,将工程师从重复劳动中解放。

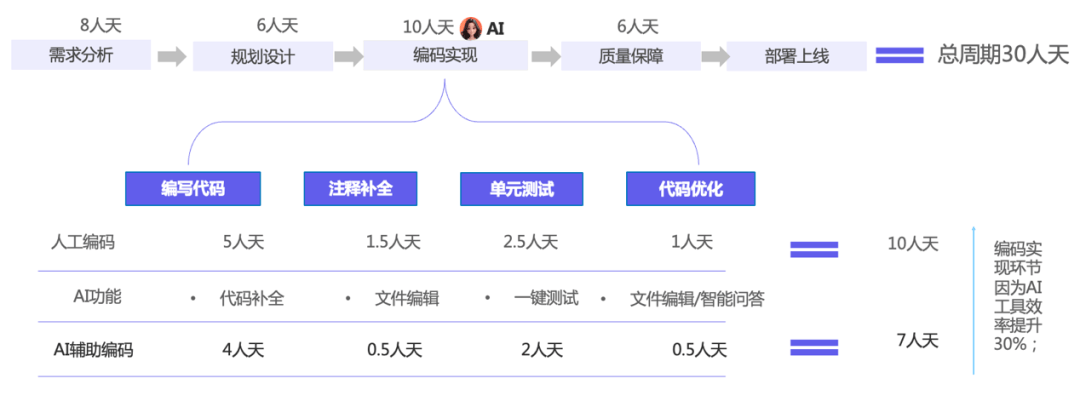

一个具体项目案例印证了AI的提效价值:某30天周期的项目中,编码实现环节从5人天缩减至4人天,注释补全从1.5人天降至0.5人天,单元测试与代码优化时间分别减少20%与50%,整体效率提升达10%。阮航强调,这种提升在吉利庞大的研发体系中具有乘数效应——“当数百个项目同时推进时,累计收益将非常可观。”

但规模化应用的关键,在于解决通用大模型的“水土不服”问题。阿里云通义灵码解决方案专家贾彬指出,通过RAG技术与MCP协议,模型可深度融合企业私有知识库,而吉利构建的包含代码库、API文档与技术规范的专有知识库,则为AI提供了精准的上下文环境。这种“企业定制化”部署模式,确保了核心代码资产不出内网,同时通过VPC专线实现全球研发中心的安全接入。

AI的价值远不止于效率提升。在质量保障环节,吉利正推动“质量左移”策略——通义灵码在代码合并请求阶段自动执行初步审核,检查变量命名、异常处理等基础规范,使资深工程师得以聚焦于系统架构设计。这种转变重构了工程师的角色定位:从“代码执行者”转向“规则制定者”,负责定义审核标准与业务逻辑,而AI则承担具体执行工作。

这场变革正在重塑工程师的能力模型。阮航观察到,未来竞争力将取决于“定义问题、拆解任务与评估结果”的能力,而非单纯的代码实现技能。“我们希望员工成为AI的指挥官,从设计视角定义需求,让AI完成执行操作。”他透露,吉利正构建智能化软件平台,逐步实现从需求分析到测试部署的全流程自动化,最终迈向“黑灯研究院”的终极愿景——一个由人类与AI协同驱动的自动化研发环境。

然而,产业转型也带来新的挑战。阮航在云栖大会上呼吁共建AI编程安全标准、共享优质实践并共育交叉人才。当前,既懂机械硬件又精通软件系统的复合型人才缺口,已成为制约行业发展的关键因素。但随着AI降低软件开发门槛,更多机械背景的工程师有望参与其中,而吉利与阿里云的合作,正在为这种可能性提供实践注脚——当车企以软件思维重构研发体系,当云厂商深入制造业场景,产业边界的模糊或许正是创新诞生的契机。