在人们的普遍认知中,月球表面凹凸不平这一常识,是近代科学发展的成果。通常认为,意大利科学家伽利略在17世纪初,用自己制造的现代天文望远镜,首次发现了月球表面有环形山、洼地和平原等特征。然而,一部唐朝古籍中的记载,却将这一认知的时间大幅提前,引发了人们对月球奥秘的全新思考。

这部古籍名为《酉阳杂俎》,由唐朝的段成式所著。书中记载了一个发生在唐朝大和年间(公元827 - 835年)的奇特故事。当时,河南嵩山植被茂密,一位郑姓官员的表弟与一位王秀才结伴游山。两人在幽深峡谷中“扪萝越涧”,不慎迷路,眼看天色渐晚,心中惊恐万分。就在这时,他们听到草丛中传来鼾睡声,拨开榛木一看,竟有一个身着洁白布衣的人,正枕着包裹呼呼大睡。

两人壮着胆子上前问路,白衣人被再三叫醒后,极不情愿地坐起来,开口便说出了惊人的话语:“你们知道月亮是七宝合成的吗?”不等两人回应,他接着解释:“月亮的形状像球,你们看到的明暗斑驳,是因为它表面凹凸不平,明亮的地方是太阳光照在凸起部分的结果。”这番话在9世纪的唐朝,无疑是惊世骇俗的。

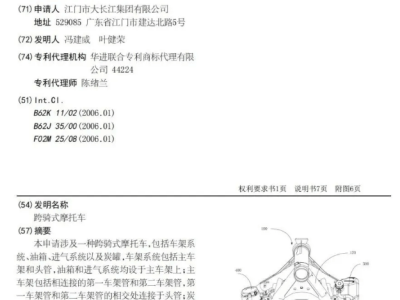

但白衣人的话还未说完,他指着天上的月亮继续说道:“上面常有八万二千户人家在修理它,我就是其中之一。”说着,他打开当枕头的包裹,里面放着斧头和凿子等“斤凿数事”。他还拿出两包“玉屑饭”递给二人,称吃了虽不能长生,但可保一生无疾。说完,白衣人指明了下山的路,便消失不见了。

仔细分析白衣人透露的信息,会发现其中蕴含着超前的天文认知。其一,月球是球体,这与现代科学认知相符;其二,月球本身不发光,靠反射太阳光,这也是正确的科学观点;其三,月球表面凹凸不平,这一描述与后来伽利略的发现一致。要知道,《酉阳杂俎》成书于公元9世纪,比伽利略的发现早了700到900年,难道段成式真的拥有类似天文望远镜的工具?这实在令人费解。

白衣人所说的月亮是“七宝合成”,按照佛经《无量寿经》的记载,“七宝”指的是金、银、琉璃、珊瑚、琥珀、砗磲、玛瑙,这些都是稀有矿。这似乎暗示着月球并非普通的天体,而是一个巨大的“矿场”。

如果月球是矿场,那么“八万二千户”维修工以及他们包裹里的斧子和凿子,就有了合理的解释。这也让我们联想到中国古代著名的“玉斧修月”传说。有人或许会质疑,月球上的环形山是陨石撞击形成的。然而,科学家发现了一个诡异现象:月球上的环形山,不论大小,深度几乎一致,大多在4到6公里之间。直径160公里的巨坑和直径10公里的弹坑,深度几乎相同,这在自然界的陨石撞击中几乎是不可能的。于是,有人推测这些环形山很可能是人造的,或许是挖矿和运矿所形成的。

北宋文学家苏轼也曾写道:“从来修月手,合在广寒宫。”这似乎表明,在北宋文人的认知里,“修理月亮”并非罕见之事。段成式博学强记,他所著的《酉阳杂俎》虽多诡怪不经之谈,但也夹杂着一些遗文秘籍。这则唐朝的记载,或许并非简单的志怪小说,而是一次真实的“第三类接触”,它暗示着可能存在一个早已失落的“史前文明”,或者是一个地外文明的采矿基地。900年前,我们的祖先或许就已经对月球的奥秘有了独特的洞察。