春晚舞台上,一群身姿灵动的机器人扭着秧歌谢幕,瞬间点燃了观众的热情。与此同时,资本市场的“机器人热”也迅速升温,成为科技领域备受瞩目的焦点。国家发改委最新公布的数据显示,国内涉足人形机器人研发的企业已超过150家,且数量仍在持续攀升,呈现出蓬勃发展的态势。

在这150多家企业中,近半数是行业“新面孔”。它们或是初出茅庐的创业团队,或是从其他领域跨界而来的“玩家”。小米,原本以汽车制造为主业,却凭借在供应链管理上的深厚积累,跨界推出CyberOne人形机器人,并计划在2025年将量产成本降低60%,实现高效生产。华为则依托其成熟的鸿蒙生态系统,与机器人企业合作开发出“夸父”机器人,能够与智能家居设备联动,反应速度较传统系统提升三成。专注于四足机器人研发的宇树科技也拓展业务,涉足人形机器人领域。上海智元的远征A2机器人则凭借自主研发的传感器技术,完成了106公里的跨省行走,在碎石路、陡坡等复杂地形中表现稳健。

跨界企业的涌入,为人形机器人行业带来了新的活力与创新思路。它们不仅带来了资金支持,更推动了技术突破与应用场景的拓展。例如,小米将汽车制造的精益生产理念应用于机器人领域,华为则通过生态整合提升了机器人的智能化水平。这些创新实践,有望打破行业固有模式,催生更多颠覆性产品。

然而,行业的快速发展也伴随着隐忧。当前市场上,部分企业为追求短期利益,陷入低水平重复的怪圈。一些小公司的机器人产品外观雷同、功能单一,仅能完成简单的动作,如行走、挥手等,但在实际应用中却表现不佳,难以胜任复杂任务。更令人担忧的是,部分企业缺乏核心技术研发能力,仅通过修改公开代码、拼凑现成零件的方式快速推出产品,以“人形机器人”为噱头进行销售。这种行为不仅损害了消费者利益,也挤压了真正投入研发的企业的生存空间。

此前,一星机器人的解散便为行业敲响了警钟。尽管其解散主要源于集团战略调整,但也反映出行业竞争的激烈程度。在缺乏核心技术支撑的情况下,企业难以在市场中立足。这一案例也印证了官方关于“研发空间被压缩”的担忧并非空穴来风。

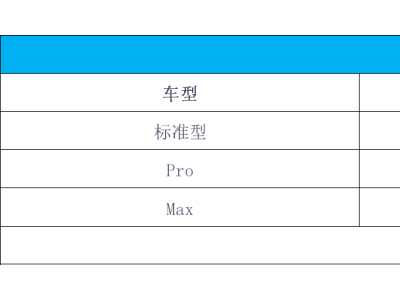

要避免行业陷入“同质化”陷阱,企业需明确发展方向,聚焦核心技术突破。人形机器人赛道并非独木桥,而是宽阔的马路,企业应比拼的是“全能实力”,包括AI算法的智能水平、伺服电机的动力性能以及传感器的灵敏度等。特斯拉的Optimus凭借定制系统和供应链优势,在工厂中高效搬运零件;波士顿动力的Atlas通过卓越的运动控制技术,完成高难度动作;优必选的Walker X则深耕工业场景,满足车企生产线的特定需求。这些企业均通过差异化竞争,在细分领域建立了技术壁垒。

事实上,机器人的核心价值在于解决实际问题,而非追求外观拟人化。自动驾驶测试车虽无四肢,却能解放上班族的双手;送外卖机器人外形圆润,却能风雨无阻地准时送达;工厂机械臂虽仅有一只“铁手”,却能高效完成拧螺丝、焊接等任务。这些非人形机器人在各自领域深耕细作,取得了显著成效,也为行业提供了新的发展思路。

对于创业者而言,与其扎堆做人形机器人,不如关注真实场景中的痛点需求。例如,快递行业最后一公里配送难题、医院化验单传递效率低下等问题,均为机器人应用提供了广阔空间。通过聚焦细分领域,企业可避免低水平竞争,实现差异化发展。

人形机器人的未来,不在于千篇一律的“撞脸”,而在于“各显神通”的细分赛道。当150家企业不再盲目追求外观相似,而是各自在不同场景中打磨“独门绝技”,这场科技创业浪潮才能真正推动中国智造迈向新高度。