理想汽车正以创始人李想的战略眼光,加速向具身智能领域进军。这家以增程式车型打开市场的新势力车企,如今将智能汽车定义为“空间机器人”,并计划通过持续的技术投入,重塑汽车产业的创新边界。最新财报显示,理想三季度营收达274亿元,剔除特定成本后的季度毛利率维持在20.4%,现金储备近千亿元,为其转型提供了坚实财务支撑。

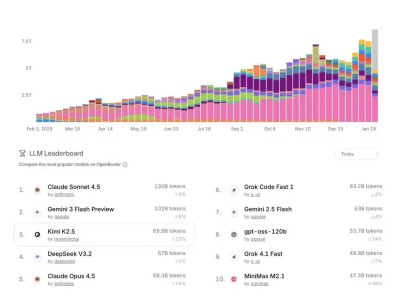

在产品布局上,理想已完成“增程+纯电”的双路径突破。纯电车型i8与i6自上市以来累计订单突破10万辆,其中i8搭载的VLA司机大模型已实现量产上车,9月向AD Max用户全量推送后,10月月度使用率达91%。这一数据不仅验证了用户对智能驾驶功能的接受度,更通过高渗透率反向优化模型性能,形成“感知-决策-执行”的闭环能力。李想在财报会议中强调,智能汽车是未来十年最具价值的具身智能载体,其感知能力、模型能力与可控道路体系的结合,将使其成为最贴近用户的机器人形态。

回顾理想的发展历程,其成长轨迹始终与产品创新紧密关联。2018年,理想ONE以六座“奶爸车”定位打破市场常规,成为增程式赛道的标杆;2022年,L9通过“冰箱彩电大沙发”的配置重新定义豪华标准,推动理想市值直追比亚迪;2024年,MEGA则从造型争议中逆袭,登顶50万以上高端纯电市场。这些突破背后,是李想对产品定义的精准把控——减少SKU、聚焦单一配置、打造极致性价比,甚至在内部反思会上提出“该卷就卷”的新标准,要求产品必须具备惊艳用户的实力。

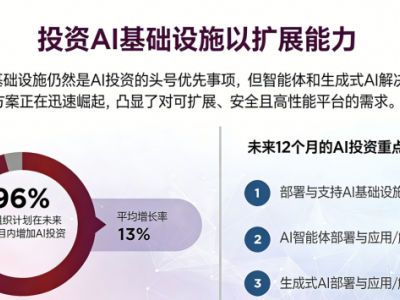

技术层面,理想正构建具身智能的完整系统。不同于行业将智能手机功能简单移植到车内的做法,李想提出要打造一套从芯片到星环OS操作系统、再到XCU整车域控制器的全栈自研体系。2025年,公司计划投入120亿元研发资金,其中超60亿元聚焦人工智能领域,旨在通过感知、模型、本体的系统性创新,将自动驾驶性能提升5至10倍。这种底层技术布局,不仅强化了产品竞争力,更试图在具身智能时代建立技术壁垒。

面对新能源汽车赛道的激烈竞争,理想选择以“三级进化”拓宽护城河:从理想ONE的单点突破,到L系列的家族化爆款,再到纯电与增程的双轮驱动,每一步都伴随着场景拓展与系统化能力的构建。如今,随着AI投入占比持续提升,理想正将产品创新升级为底层技术创新,试图在芯片、基座模型、底层操作系统等领域形成差异化优势。李想认为,企业的生命力不在于短期市场排名,而在于持续构建系统化创新能力,这种能力将是穿越行业周期的关键。

为加速转型,理想宣布回归创始人模式,通过统一指挥与快速决策机制,打通产品创新与底层技术创新的链路。在李想看来,选择具身智能这条“最难的路”,是新时代赋予汽车创业者的机遇。尽管挑战重重,但他坚信,一旦实现技术突破,“千亿收入仅是起点”。这场以智能为核心的新战役,或将重新定义汽车产业的竞争格局。