在智能网联汽车领域,上海再次迈出重要一步。7月26日,于第八届世界人工智能大会上,上海市正式发放了新一批智能网联汽车示范运营牌照,标志着智能网联汽车的商业化应用进入全新阶段。小马智行、百度智行、赛可智能等企业有幸成为首批获得牌照的企业,预示着Robotaxi(无人驾驶出租车)的大规模商业化落地即将成为现实。

此次获得牌照的企业纷纷展开行动。小马智行与锦江出租携手,计划在浦东金桥和花木核心区域率先开放自动驾驶出行服务,乘客只需通过相关APP或小程序,即可轻松预约体验。文远知行则与奇瑞、锦江出租合作,获批在浦东新区开展主驾无人的公开道路载人示范应用,覆盖世博中心、浦东机场、迪士尼等地标,市民同样可通过小程序预约体验这一前沿技术。由智己汽车、享道出行、强生出租组成的联合体也获得了牌照,他们的L4级Robotaxi不仅在大会期间提供接驳服务,还将开通上海国际旅游度假区至浦东机场的专线,近期也将正式对外开放。

智能网联汽车的商业化进程不仅在上海加速推进,全国范围内也呈现出蓬勃发展的态势。特斯拉透露,其智能辅助驾驶系统(驾驶员监管版)计划于2025年在中国进一步落地,目前正等待监管部门的审核。小马智行的第七代Robotaxi车型搭载的L4车规级域控制器,已经完成了超过200万公里的路测,成本大幅下降80%,为未来的规模化量产奠定了坚实基础。文远知行与联想联合研发的搭载NVIDIA DRIVE Thor芯片的计算平台,使得新一代Robotaxi自动驾驶套件的成本降低了50%,进一步加速了大规模商业应用的步伐。

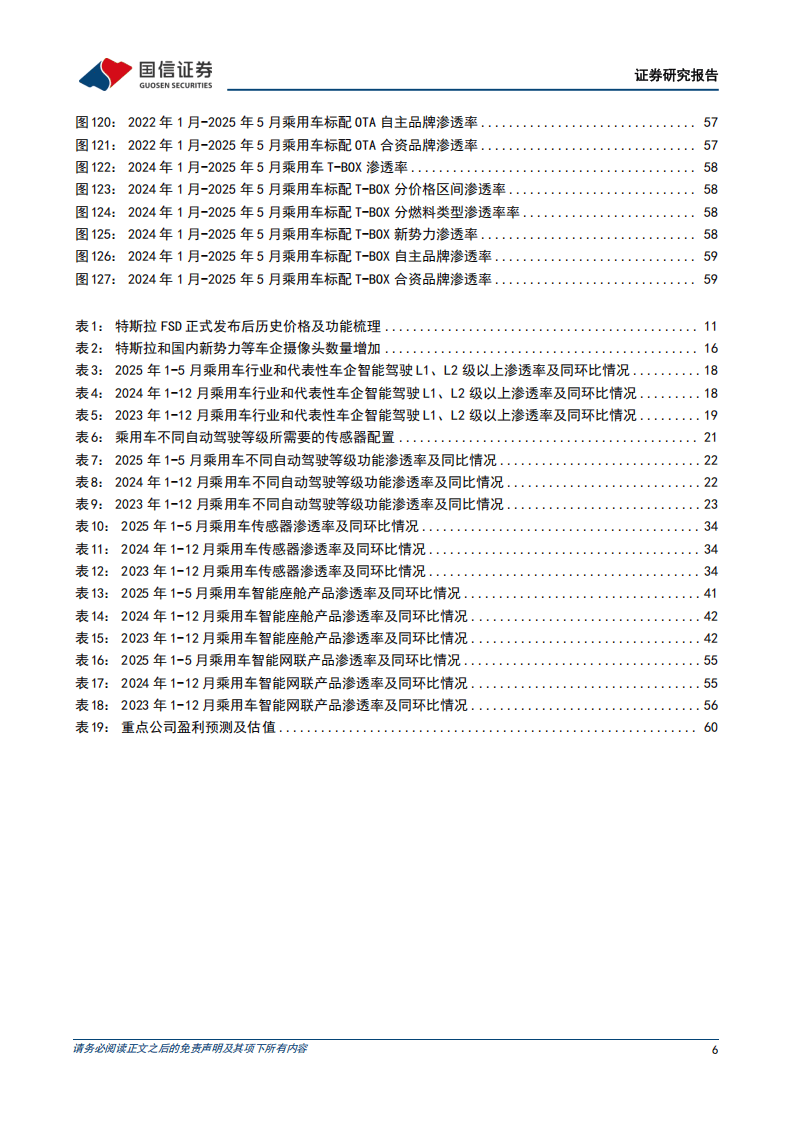

从技术渗透的角度来看,智能驾驶相关的硬件配置正在迅速普及。2025年5月,乘用车前视摄像头的渗透率已经达到了66.7%,其中800万像素的摄像头占比高达38.6%,同比提升23个百分点,高像素摄像头凭借清晰的成像和更远的探测距离,成为车企的主流选择。同时,激光雷达的渗透率也持续攀升至10%,同比提升4个百分点,禾赛科技、华为、速腾聚创占据市场前三,市占率分别为36.5%、31%和25.5%。

芯片作为智能驾驶的“大脑”,其竞争格局同样引人注目。5月,乘用车驾驶域控的渗透率达到了29%,其中英伟达芯片占比57%,同比大幅提升28个百分点,显示出强大的市场影响力。地平线、华为芯片的占比分别为13%和12%,显示出本土芯片企业在这一领域的稳步成长。

智能驾驶功能的普及速度同样令人瞩目。5月,乘用车L2级以上功能的渗透率达到了28.1%,同比提升13个百分点。其中,高速NOA(自动导航辅助驾驶)的渗透率达到了28.5%,城区NOA的渗透率也达到了12.5%,这意味着越来越多的车辆能够在高速和城市复杂路况下实现自动变道、规避障碍物等功能。新势力品牌表现尤为抢眼,特斯拉、蔚来、理想等品牌的L2级以上功能渗透率保持在90%以上,头部自主品牌如比亚迪、长城等也达到了40%以上,显著领先于合资品牌。

智能座舱作为提升用户体验的关键,也呈现出明显的升级趋势。10寸以上的中控屏渗透率已经达到了83.3%,成为主流配置;HUD(抬头显示)的渗透率达到了17.2%,同比提升3个百分点,让驾驶员无需低头即可获取关键信息;智能座舱域控制器的渗透率也达到了38.4%,同比提升10个百分点,本土企业在这一领域的技术突破,推动了座舱交互向更智能、集成化的方向发展。

在全球范围内,自动驾驶的商业化探索也形成了多元合作的格局。Uber宣布与Lucid、Nuro合作,计划于2026年推出自动驾驶出租车车队;同时,优步与百度达成战略合作,将百度萝卜快跑接入其全球出行平台,服务覆盖亚洲、中东等市场。在国内,车企与科技公司的协同也在不断深化,宝马与Momenta联合开发中国专属智能驾驶系统,广汽与华为也将进一步深化全面合作,共同推动技术的落地应用。

随着测试道路的持续开放(上海已累计开放超过2700公里的测试道路,覆盖部分内环中心城区)、技术成本的下降以及用户接受度的提升,智能网联汽车正从技术研发阶段加速迈向规模化商业运营。无论是Robotaxi在街头穿梭,还是私家车智能驾驶功能的普及,都预示着一个更加智能、高效的出行时代即将到来。