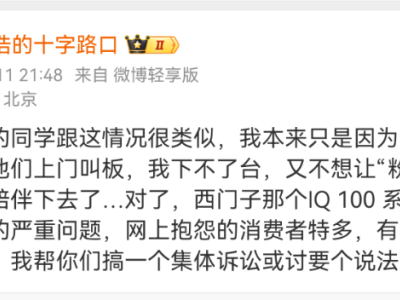

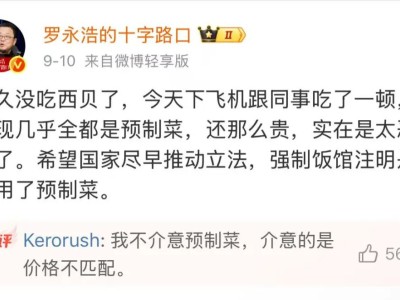

近日,西贝餐饮创始人贾国龙与知名大V罗永浩的舆论交锋引发广泛关注。这场争议的导火索是罗永浩公开质疑西贝菜品存在预制菜成分,而贾国龙选择正面回应,强调"按国家标准,西贝没有一道菜是预制菜"。这一回应迅速将双方推上舆论风口浪尖。

社交媒体上,关于"贾国龙是否该回应"的讨论呈现两极分化。支持者认为,作为年营收数十亿的餐饮品牌掌门人,贾国龙有权澄清事实;反对者则援引"舆论场生存法则",认为与罗永浩这样的顶级大V交锋无异于以卵击石。半佛仙人等自媒体人撰文指出,这场争论从开始就注定了不对等的结局。

罗永浩在播客中分享的少年经历为这场争论提供了另一种视角。他回忆初中时总被欺负,直到某次奋起反抗后,周围人开始权衡欺负他的成本。这个故事映射到当前争议:当消费者持续接受信息不透明的服务时,是否也在变相鼓励这种商业模式?

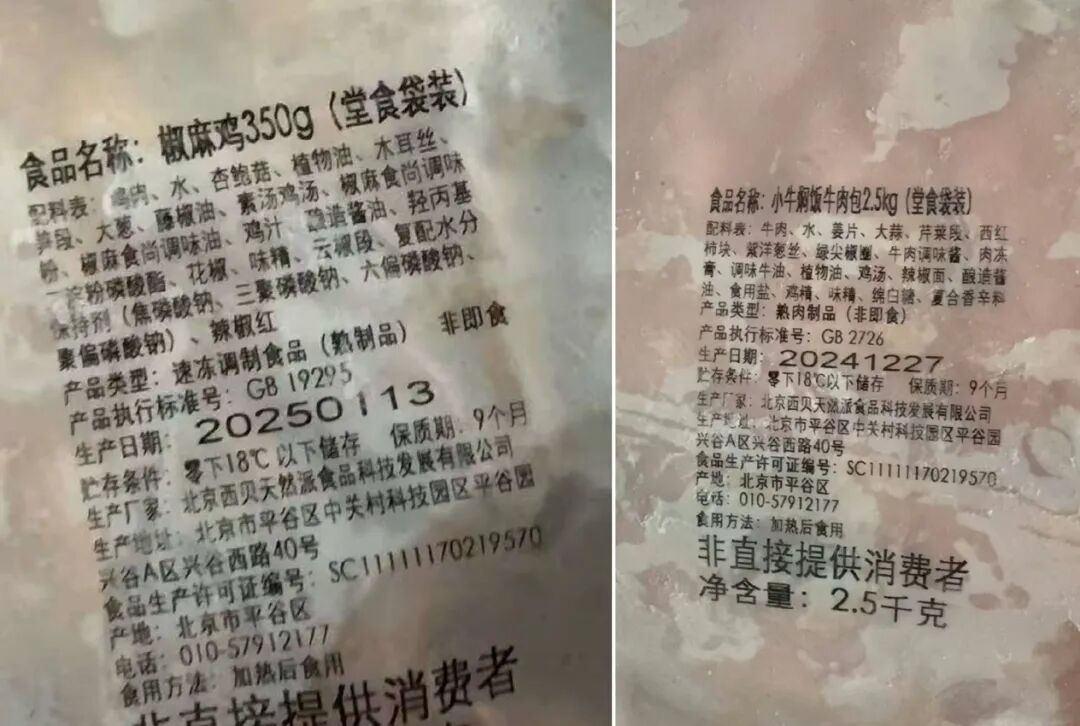

这场争论的核心逐渐清晰:消费者知情权与商家商业模式的碰撞。罗永浩最初质疑预制菜的微博下,最高赞评论呼吁"菜单应标注加工方式"。这反映出公众对餐饮透明度的期待——与其被动接受"模糊服务",不如主动争取知情权。毕竟,当一方始终保持沉默时,另一方就会默认这种状态可以持续。