在物流行业迈向高效与智能的进程中,如何突破传统运输模式的桎梏,让物资配送突破地理限制,成为行业亟待破解的课题。吕宇峰以敏锐的科技洞察力,将目光投向低空领域,带领团队构建起覆盖城乡的无人机配送网络,为偏远地区和应急场景开辟出一条“空中走廊”,用技术创新重塑物流生态。

这一探索的起点,源于吕宇峰在山区的一次实地调研。他发现,受限于崎岖地形和恶劣天气,传统地面配送往往耗时数小时甚至更久,村民网购的药品、日用品常因延误影响使用。面对这一痛点,他萌生了一个大胆的想法:“既然地面走不通,为何不向天空借道?”这个念头成为他投身无人机物流研发的原动力。

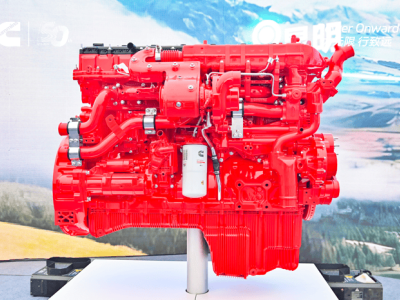

研发之路充满挑战。首当其冲的是设备性能的瓶颈——普通消费级无人机续航短、载重小,难以满足实际需求。吕宇峰团队从材料与动力系统入手,采用轻量化碳纤维机身降低重量,通过优化电池结构将续航提升至120分钟以上,载重能力增至5公斤。同时,升级后的动力系统使无人机能在强风、乱流中保持稳定飞行,为复杂环境下的配送提供了技术保障。

安全与效率的平衡是另一道难关。不同地区的空域政策、地形特征差异显著,盲目飞行可能引发风险。为此,团队自主研发了“智能航线规划系统”,该系统整合高精度地图与实时气象数据,能自动规避障碍物和禁飞区,生成最优配送路径。无人机配备GPS与北斗双模定位和应急降落伞,遇到故障时可自动返航或安全迫降,确保飞行全程可控。

要让“空中快递”真正落地,末端衔接是关键。吕宇峰团队在乡镇、村落布局了数十个“空中驿站”——这些小型起降平台集成了智能调度系统,可同时管理多架无人机的起降、充电和货物交接。针对不同场景需求,团队还开发了专用货舱:恒温货舱用于药品配送,确保活性;防震保鲜箱用于生鲜运输,减少损耗。这些细节设计让无人机配送从技术构想变为实用服务。

经过三年多的技术迭代与试点运营,这一网络已初见成效。在山区,无人机将药品、日用品从乡镇配送站直送村民家中,配送时间从3小时压缩至30分钟;在城市郊区,它为社区提供生鲜、快递的即时配送,缓解了末端压力;在救灾现场,无人机快速运送医疗设备和救援物资,成为争分夺秒的“生命通道”。

目前,该网络已覆盖多个省份的百余个乡镇,服务人群超过10万,用户满意度达96%。但吕宇峰的脚步并未停歇,他透露,团队正研发无人机集群调度技术,未来将实现多机协同配送,进一步扩大服务范围。从构想到落地,他以科技为笔,在物流领域书写出新的可能,让高效配送的福祉惠及更多角落。