每当电池技术取得突破性进展,总有人迫不及待宣称燃油车即将退出历史舞台。然而在仔细分析固态电池发展现状后,我们发现这场能源革命仍需经历漫长的过渡期。

作为下一代动力电池的核心方向,固态电池确实具备颠覆性潜力。实验室数据显示其能量密度可达500Wh/kg,理论上支持车辆续航突破1000公里,充电时间也能压缩至数分钟级别。但这些诱人参数背后,是尚未跨越的技术鸿沟——全球主要电池厂商目前均处于实验室验证阶段,距离规模化生产仍有相当距离。

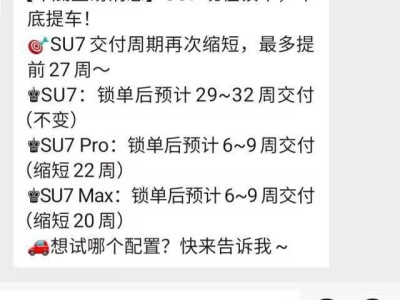

头部企业的研发进度最能说明问题。丰田、宁德时代等巨头尚未公布量产时间表,即便是进度最快的QuantumScape公司,也仅计划在2025年启动小批量试产。知情人士透露,首批产品产量可能仅有数百套,且主要面向高端车型进行技术验证。这种渐进式发展路径,与当年锂电池快速替代铅酸电池的场景形成鲜明对比。

成本问题成为制约规模化应用的关键瓶颈。当前主流锂电池成本已降至100美元/kWh量级,而固态电池仅材料成本就超出这个基准。硫化物电解质、锂金属负极等核心组件的价格居高不下,业内专家普遍认为,至少需要5-8年时间才能实现成本与液态电池持平。

基础设施的转型同样需要时间。全球现存燃油车超过10亿辆,按10-15年使用寿命计算,即便立即停产燃油车,现有车辆的自然淘汰周期也将持续至2035年前后。更现实的是,加油站网络、维修体系等配套设施不可能在短期内完成转型,偏远地区充电设施不足的问题,在近期实地调研中仍十分突出。

技术替代呈现明显的梯度特征。蔚来ET7搭载的150kWh半固态电池包,预示着2025-2027年间可能出现的技术过渡方案。这类产品预计将率先应用于30万元以上高端车型,形成与液态电池并存的局面。到2030年前后,随着制造工艺成熟和成本下降,固态电池才可能逐步向主流市场渗透。

消费市场的变化更具启示意义。正如网友指出的,尽管电动自行车已广泛普及,仍有消费者愿意为摩托车支付数万元购置费用。汽车作为承载情感价值和文化认同的商品,其替代过程必然比单纯的技术迭代更为复杂。可以预见的是,家用燃油车将率先被替代,但高性能燃油车型可能像机械腕表那样,演变为特定消费群体的收藏选择。

对于普通消费者而言,当前锂电池车型的技术成熟度和性价比已达到较高水平。如果追求最新技术,等待固态电池量产也不失为合理选择,但需要理性看待技术演进节奏。这场能源革命终将到来,但历史经验表明,真正的产业变革从来都不是某个技术突破点决定的,而是多重因素共同作用的结果。