当“文小言”悄然变回“文心”,百度AI产品的第三次更名引发行业热议。这款两年内历经名称变迁的产品,在5.0版本中推出魔法漫画、实时视频生成等十余项新功能,试图以技术盛宴重振市场声量。然而,苹果弃用百度大模型转投阿里通义的合作变故,以及月活用户不足千万的尴尬现实,暴露出中国AI产业“技术炫技易、价值落地难”的深层困境。

百度AI产品的命名史堪称战略摇摆的缩影。2023年7月,文心一言以“新一代搜索产品”定位亮相,承载着重构搜索生态的野心。但一年后突如其来的“文小言”更名,暴露出市场表现不及预期的窘境——数据显示,更名前该产品在AI助手赛道已落后于DeepSeek,甚至被依托短视频生态崛起的豆包超越。行业分析师指出,这种更名本质是对年轻用户的妥协,反映出产品定位的模糊:既想守住搜索老用户,又试图争夺创作群体,最终导致两头落空。

如今5.0版本回归“文心”之名,百度强调回归AI搜索初心,但循环往复的更名已造成品牌认知损耗。应用商店中,“找不到APP”的用户吐槽屡见不鲜。更严峻的是战略失焦问题:百度同时推进文心APP与文心助手双产品,前者主打C端创作,后者嵌入搜索生态,功能重叠度超60%,不仅让用户困惑,更造成内部资源浪费。这种在技术引领与流量追逐间的反复试探,使百度错失AI发展的关键窗口期。

文心5.0的功能矩阵看似强大,实则暗藏隐忧。其宣称的“全模态能力”覆盖语音、图片、文档等交互形式,但核心功能存在明显短板。被重点宣传的魔法漫画虽支持多种画风,但生成的剧情高度套路化,用户上传家人聚会照片后,竟出现“爷爷变身超级英雄”的荒诞情节,与现实场景严重脱节。全模态交互的实用性也遭质疑:语音识别对方言支持不足,图片识别误判率高,文档解析甚至出现关键数据错误。对比豆包构建的“短视频创作-编辑-传播”闭环,文心的功能更像零散的技术展示。

运营数据进一步揭示问题:5.0版本的十余项功能中,用户复购率较高的仅有文档总结和智能搜索两项基础功能,魔法漫画、视频生成等炫技功能在首周体验后便鲜有问津。这种功能堆砌的本质是创新惰性——当行业多数产品复制基础模式时,百度选择用更多功能构建差异化,却陷入数量代替质量的误区。

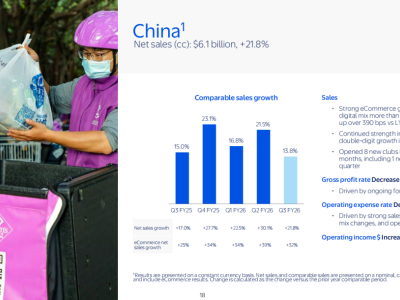

百度在发布会上强调的“亮眼数据”经不起推敲。Quest Mobile数据显示,截至2025年9月,文小言月活跃用户仅530.91万,远低于豆包(1.72亿)、DeepSeek(1.44亿),甚至不及二线产品。用户质量差距更显著:文心用户日均使用时长仅8.2分钟,付费转化率不足3%,意味着绝大多数用户只是浅尝辄止。商业化层面,百度二季度财报显示,AI新业务收入虽突破100亿元,但直接来自文心APP的收入占比不足5%,主要依赖智能云B端服务和搜索广告变现,C端尚未找到可持续盈利模式。

生态建设同样存在数量泡沫。百度宣称有5万家企业入驻,但其中80%仅使用基础API接口,真正基于文心大模型开发核心产品的企业不足300家。反观豆包,通过与抖音电商深度绑定,已实现“AI生成-直播转化-用户反馈”的商业闭环,仅数字人直播一项就带来数十亿收入。市场地位的下滑更为明显:从2024年底到2025年三季度,文心在AI助手赛道的影响力持续减弱,而豆包则跃升至榜首,形成双寡头格局。

破局关键在于回归商业本质。百度需锚定核心定位,聚焦“AI+搜索”的深度融合,将全模态能力转化为搜索体验升级的动力,例如优化多模态搜索结果呈现、提升专业信息检索效率。同时必须整合内部产品,取消功能重叠的双核心布局,集中资源打造拳头产品。在垂直场景深耕方面,百度可依托智能云资源,将能力嵌入制造业、金融业、教育领域,开发图纸识别、财报解析等工具,用场景化解决方案替代单纯功能展示。

商业化需建立B端赋能、C端变现的双轮驱动模式。B端延续智能云优势,通过“算力+模型+应用”的打包服务提升收入;C端聚焦高价值场景,如将AI PPT和数据可视化整合为办公套件,针对职场人群推出订阅服务。生态建设则应从数量扩张转向质量深耕,筛选优质企业建立战略共创计划,提供技术支持与流量倾斜,共同打造标杆案例。

文心的三次更名,本质是一场关于初心的寻找。百度或许需要明白,真正的初心不是某个名字,而是用技术创造价值的信念。当停止在名称上纠结、在功能上炫技,转而打磨搜索体验、深耕垂直场景、构建商业闭环,文心才能真正找回自己的位置。毕竟,能被历史记住的AI产品,从来不是那些举办了最盛大发布会的,而是那些真正改变了生活的。