在知识获取的旅程中,我们常常面临一个关键问题:如何将新信息真正转化为自己的知识?这并非简单地记住几个术语或概念,而是需要构建起一套有效的认知框架,让新知识在已有的知识体系中找到准确位置。

以“电车难题”这一经典道德哲学问题为例,它涉及义务论与目的论的深刻碰撞。对于不熟悉这些哲学概念的人来说,这句话可能只是一堆陌生的词汇堆砌,难以从中汲取有价值的信息。然而,若对义务论和目的论有深入了解,知晓它们的起源、不同学派的争论以及在各领域的应用,那么“电车难题”便不再孤立,而是能与这些已有知识相互关联,形成一张知识网络,从而被真正理解和吸收。

在认知心理学领域,这种由旧知识构成的网络被称为“图式”。图式如同大脑中的路标,为新知识指引方向。当我们接触新信息时,通过将其与旧图式建立联系,进而与大脑中更具体的细节相连,新知识便能顺利嵌入知识网络。这种联系越丰富,我们对新知识的理解就越深入。例如,若不仅了解义务论和目的论的争论,还掌握心理学专业对相关模型的理解,那么理解“电车难题”相关内容时,就能将这些概念串联起来,形成一个小型的知识网络,实现更高效的学习。

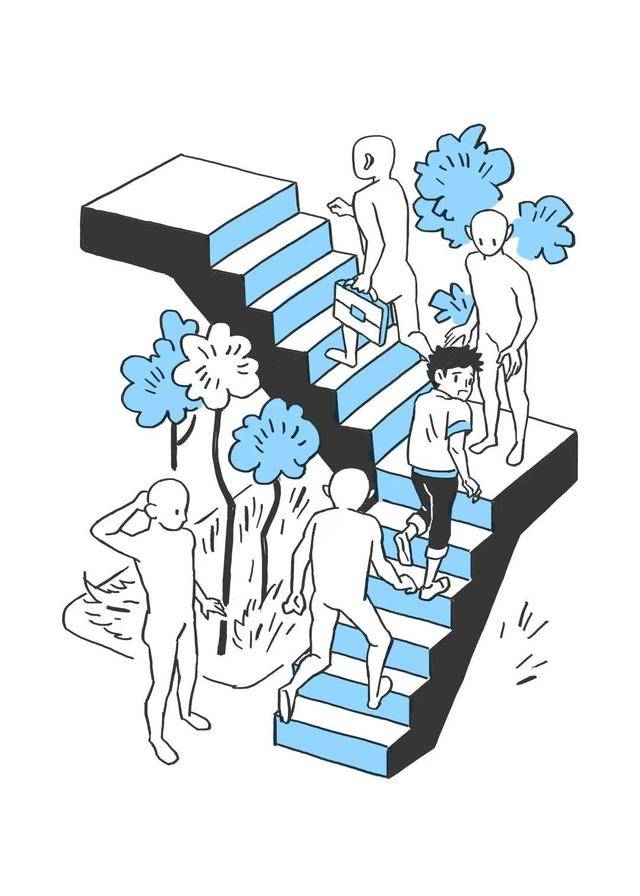

学习的本质,便是将各个概念节点通过联系编织成知识网络。脑海中已有的图式作为锚点和路标,帮助定位新信息。创建的连接越多,新信息在知识地图中的位置就越稳固、精确。当能在脑海中清晰勾勒出从已知起点到新知识的路径时,才意味着真正掌握了这一知识。

智慧则是更高层次的应用。当在生活中遇到现象能联想到相关概念,准确抽象出模型并运用其理解和解释现象时,知识便转化为智慧,即学会如何迁移应用。这就是知识增进和内化的完整过程。

然而,在学习过程中,许多人追求将复杂事物简单化,认为这是高效学习的方式。他们偏好故事、实例、类比等更具可读性的形式,以熟悉的语言理解新知识。但这种做法存在弊端,复杂事物本质难以被简单化,简单化意味着信息丢失和不准确。面对新知识,若脑海中没有相关图式,就无法真正理解。简单化实质是降维,用相似概念模拟和描述新知识,避开缺乏的图式,用熟悉图式替代,这会导致信息丢失。

过度依赖简单化信息会带来“字典式认知”问题。我们可能“知道”许多术语和概念的含义,却不理解其内在逻辑、来龙去脉和运用方法,这些对我们而言只是信息,而非知识。这种学习方式无法为实践运用提供指导,除了增加谈资外并无实际作用。因此,在学习新知识时,不应只追求简单化,而要拆解其逻辑,分解为基础概念,与已有图式建立联系,绘制知识地图,如此才能真正实现知识的增长。