近期,AI领域的新概念“AI Agent”迅速走红,成为科技界和公众热议的焦点。这一概念并非一夜之间横空出世,而是多年技术积累的集中爆发。

AI Agent,即智能体,是一种能够自主感知、决策并执行任务的AI程序。与传统聊天机器人不同,AI Agent不仅具备理解能力,更重要的是拥有行动能力,成为用户的“任务代理者”。它不仅能规划步骤、调用工具、检索信息,还能根据反馈进行自我调整,让AI从“说得好”进化到“做得成”。

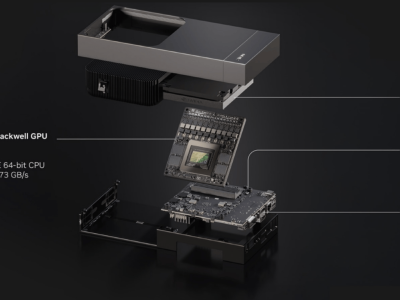

AI Agent的火爆并非偶然,而是由三股技术力量共同推动的结果。首先,大模型能力质变,如DeepSeek、通义千问、GPT-5等,为AI Agent提供了强大的“认知大脑”。其次,工具生态与开发框架的兴起,如MCP、A2A、LangChain等,为构建多步骤智能体提供了基础设施。最后,用户期待与想象力的跃升,从“会聊天”到“会干活”,催生了对“AI助理”、“AI员工”的真实需求。

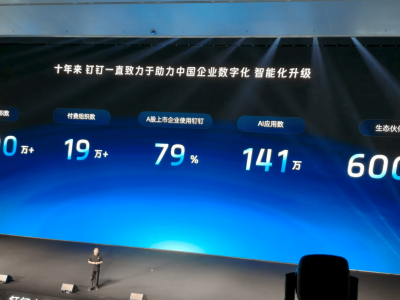

AI Agent的兴起,标志着AI正从知识输出阶段迈入行动执行时代,为用户、软件和企业带来了显著的结构性变革。对于用户而言,AI Agent从“对话助手”转变为“任务执行者”,大幅提升了任务完成效率。在人机协作方面,AI Agent实现了从“按钮点击”到“意图驱动”的转变,降低了复杂任务的操作成本。对于企业而言,AI Agent成为企业自动化的新支点,具备轻量、柔性、可扩展的特点,有望成为未来企业流程自动化的“新中枢”。

然而,AI Agent的火爆也伴随着一些过度神话的误区。首先,AI Agent的“自主”能力在现阶段仍是一种有限度、结构化场景下的伪自动化。其次,AI Agent并非“通用员工”或“万能助理”,而是更擅长处理重复性强、结构清晰的任务流程。大模型并非AI Agent的全部,开发一个高效Agent更像搭建一套系统,需要完善的工具接口管理、任务状态追踪、内存机制等。同时,AI Agent离真正的通用智能还有明显距离,不是通往AGI的转折点。最后,AI Agent的落地并非一蹴而就,需要面对流程变更、人力适配、安全风控等问题,过度乐观的期待是现阶段最大的陷阱。

面对AI Agent的热潮,不同角色应有不同的思考方式和应对策略。技术从业者需要理解AI Agent的关键能力耦合点,深耕系统工程而非沉迷于“拼Prompt”。产品经理和创业者应聚焦高价值场景,避免陷入“万金油陷阱”,找准刚需场景,降低复杂度预期,构建可迭代闭环。企业决策者需要做好战略认知准备,选择适合的落地场景,建立跨部门协作机制。投资人或观察者则需看清“平台型机会”与“伪需求包装”,避免投资泡沫化项目。

尽管AI Agent仍处于技术演进和商业落地的试验阶段,但它已经迈出了范式转移的关键一步。人机交互从“输入-响应”变为“意图-协同”,软件形态从“静态功能”变为“动态代理”,智能应用从“预设脚本”变为“自我调度”的新系统。AI Agent重新定义了“什么叫智能软件”,为智能化新战局带来了全新的视角和机遇。

在AI Agent的热浪中,跟风炒概念者终将被淘汰,而真正构建底层能力、理解范式变化、布局长期价值的人,将成为未来的赢家。