近日,一场由网络意见领袖罗永浩引发的餐饮行业争议持续发酵。这场关于预制菜使用与消费者知情权的讨论,不仅在社交媒体上引发数万条互动,更将餐饮行业标准化进程与消费者权益保护的矛盾推向台前。

事件起因于罗永浩在社交平台对某连锁餐饮品牌的公开质疑。他指出该品牌"高价销售预制菜却未明确告知",相关言论迅速获得超十万次转发。消费者调查显示,超过87%的受访者认为餐饮企业应明确标注预制菜使用情况,63%的消费者表示愿意为现制菜品支付更高价格。这种市场反馈与餐饮业者的态度形成鲜明对比——某行业协会调查显示,76%的餐饮企业负责人认为"预制菜是行业升级的必然选择"。

争议焦点逐渐从预制菜本身转向公众人物的社会责任。法律专家指出,罗永浩初始言论中"几乎全都是预制菜"的表述存在法律风险。某餐饮集团公开数据显示,争议事件后其全国门店日均客流量下降19%,同类型预制菜供应商股价三日内累计下跌7.2%。这种市场波动引发对网络言论边界的讨论,某高校传播学教授认为:"公众人物享有更大话语权的同时,应当承担更严格的核实义务。"

值得关注的是,罗永浩的商业轨迹与舆论事件存在时间重叠。从2012年星巴克事件到2025年预制菜争议,其每次重大言论后三个月内均有新商业项目启动。这种模式引发商业伦理讨论,某智库研究员表示:"企业家利用公众话题提升个人影响力的行为需要更透明的边界,特别是涉及具体商业竞争时。"

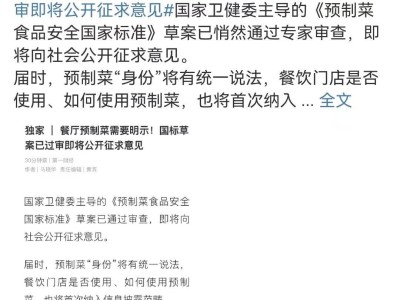

在消费者权益层面,事件推动了预制菜国家标准制定的进程。据全国标准信息公共服务平台显示,相关部门已启动《餐饮服务预制菜使用规范》的起草工作,拟对预制菜定义、使用范围、标识要求等作出明确规定。某连锁餐饮品牌负责人透露:"我们正在研发智能菜单系统,消费者扫码即可查看菜品制作流程视频。"

这场争议暴露出餐饮行业转型期的深层矛盾。中国烹饪协会数据显示,2024年餐饮业预制菜使用率已达41%,但仅有23%的企业建立完整标识体系。消费者调研机构负责人指出:"行业升级不能以牺牲消费者知情权为代价,透明化才是破局关键。"

社交媒体时代,公众人物的言论影响力呈指数级增长。某网络治理研究中心的监测显示,罗永浩相关话题在48小时内产生12.7亿次曝光,其中35%的讨论涉及对餐饮行业的信任危机。这种传播效应促使更多意见领袖开始建立内容审核机制,某知名博主团队表示:"我们已引入法律顾问对争议性言论进行前置审查。"

随着国家标准制定进入倒计时,餐饮行业正在经历深度调整。某预制菜龙头企业宣布投资3.2亿元建设透明化生产基地,消费者可通过AR技术实时查看生产流程。这种技术革新与制度完善的双重推进,或许能为行业转型提供新的解决方案。