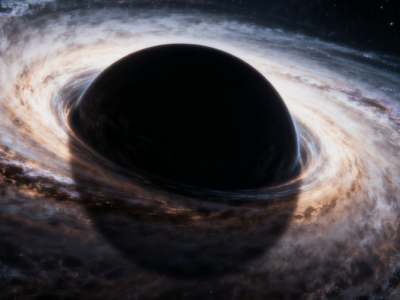

宇宙的奥秘总在不经意间带来震撼。近期,天文学界迎来一项突破性发现——在一个质量较小的矮星系中,科学家首次观测到一颗偏离星系中心达3000光年的超大质量黑洞。这一发现彻底颠覆了“黑洞必居星系核心”的传统认知,为理解宇宙演化提供了全新视角。

该黑洞位于距离地球约2.3亿光年的矮星系边缘。与动辄包含数千亿颗恒星的巨型星系不同,矮星系结构简单、质量稀疏,犹如宇宙中的“安静角落”。然而,正是这个看似平凡的环境中,科学家通过射电望远镜捕捉到异常信号——来自星系边缘的强烈射电喷流。进一步分析显示,喷流源自一个正在吞噬周围物质的活跃黑洞,其位置距离星系传统中心区域达3000光年,相当于太阳系到银河系中心距离的数千倍。

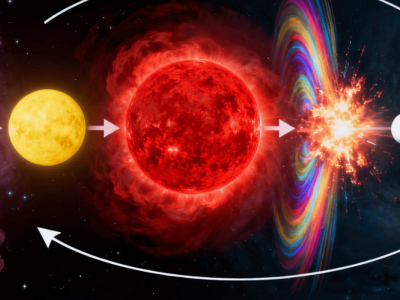

传统理论认为,超大质量黑洞的形成依赖于星系核心密集的物质供应。在星系中心,引力作用使气体、尘埃和恒星不断聚集,为黑洞提供“食物”,促使其通过吸积物质成长为宇宙中的“巨兽”。然而,此次发现的黑洞却打破了这一规律:它不仅远离物质丰富的核心区域,还能通过吞噬边缘地带的稀薄物质维持活跃状态,甚至产生足以被地球观测到的射电喷流。

科学家推测,这种“流浪”现象可能与星系演化过程中的剧烈相互作用有关。例如,当两个星系碰撞合并时,其中心黑洞可能因引力弹弓效应被抛出原有轨道;或是多体引力作用导致黑洞偏离中心。尽管此类机制在理论中早有提出,但此前从未在矮星系中被直接观测到。此次发现不仅验证了理论猜想,更揭示了黑洞在极端环境下的生存能力。

这一成果对研究早期宇宙具有深远意义。在宇宙诞生后的混乱时期,星系碰撞更为频繁,黑洞被抛射至边缘区域的现象可能普遍存在。这些“流浪者”或许通过持续吞噬稀薄物质,在缺乏核心资源的情况下仍能成长为超大质量黑洞。这一过程或能解释早期宇宙中部分超大质量黑洞的快速形成之谜,为“宇宙如何孕育巨型黑洞”这一核心问题提供新线索。

目前,研究团队正通过多波段观测进一步分析该黑洞的特性。例如,利用X射线望远镜探测其吸积盘的温度与成分,或通过光学观测研究其周围恒星的运动轨迹。这些数据将帮助科学家构建更精确的模型,揭示黑洞在非核心环境中的演化路径。

宇宙的复杂性远超人类想象。此次发现再次证明,即使在最不起眼的角落,也可能隐藏着颠覆认知的奇迹。随着观测技术的进步,未来或许会有更多“流浪黑洞”被发现,它们将共同书写宇宙演化中未被记载的篇章。对于这一领域的研究者而言,每一次意外发现都是通往未知世界的钥匙,而宇宙的秘密,仍在等待更多勇敢的探索者去揭开。