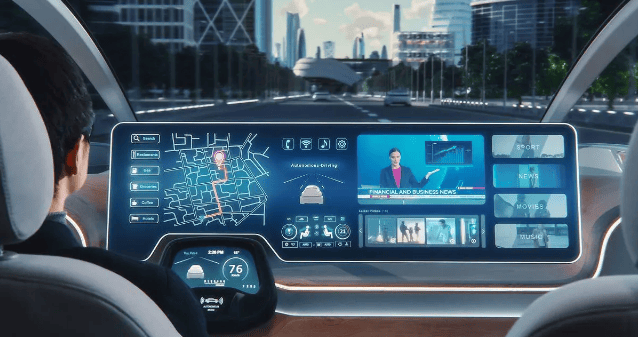

工业和信息化部等八部门近日联合发布《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,明确提出加速智能网联汽车技术产业化进程。方案强调推进“车路云一体化”应用试点,通过完善网联基础设施与云控平台建设,鼓励车企前装V2X、5G等高性能通信模块,并加快北斗系统规模化应用。政策同时覆盖物流、环卫、出行服务等多场景,支持重点区域开展跨区域协同试点,为L3级自动驾驶车型准入提供法律依据,推动道路交通安全、保险等配套法规修订。

特斯拉Robotaxi项目成为全球自动驾驶商业化标杆。自6月在奥斯汀启动试运行以来,该项目已实现稳定运营,计划年内将服务范围扩展至内华达、旧金山湾区及亚利桑那州。更引人注目的是,特斯拉宣布年底前向奥斯汀与湾区用户交付具备全自动驾驶功能的新车,预计相关财务影响将于2026年底显现。这一进展与国内政策形成共振,凸显自动驾驶技术从测试到规模化落地的关键转折。

产业规模数据印证了市场爆发潜力。2024年我国智能网联汽车产业规模达1.1万亿元,同比增长34%,预计2030年将突破5万亿元。产业链核心环节聚焦联网、感知、执行、决策四大领域,截至2024年7月,相关注册企业已达5539家。其中,国产激光雷达凭借技术突破与成本优势,占据全球84%的市场份额,推动高精度环境感知系统普及。

政策体系构建呈现“国家统筹+地方试点”双轮驱动特征。截至2024年,全国50余个省市发布测试细则,累计开放测试道路3.2万公里,发放牌照超7700张。北上广深、武汉、重庆等产业发达地区政策更为宽松,通过先行先试反哺国家政策完善。政策重心经历三阶段演变:2020年前聚焦战略规划,2021-2022年转向标准制定,2023年后重点推进试点落地。2024年7月,五部委联合公布20个“车路云一体化”试点城市,12月北京、武汉率先出台地方性法规,为技术商业化提供法律保障。

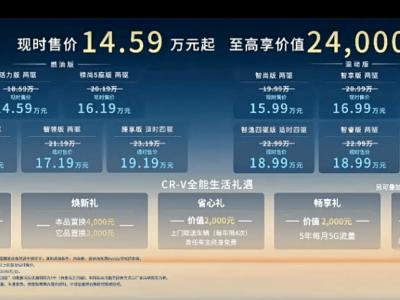

产业链各环节协同进化特征显著。上游领域形成完整生态,头部企业与配套厂商共同突破激光雷达、毫米波雷达等关键技术;中游车企通过自研或合作提升算法能力,推动智驾车型价格下探至10万元区间;下游服务市场蓄势待发,以萝卜快跑为代表的Robotaxi平台已在11城运营,2024年累计订单超900万单。这种“技术突破-成本下降-场景拓展”的良性循环,正加速自动驾驶从概念走向大众市场。