Robotaxi行业近期迎来新一轮资本热潮,阿里巴巴与英伟达的相继入局,让这个本就备受关注的赛道再度成为焦点。9月17日,哈啰出行宣布其Robotaxi业务获得阿里战略投资,双方将携手推动商业化进程;几乎同一时间,英伟达被曝正在孵化Robotaxi项目,或将在近期披露更多细节。这一系列动作背后,是行业进入爆发前夜的信号,也是巨头们争夺未来产业主导权的暗战。

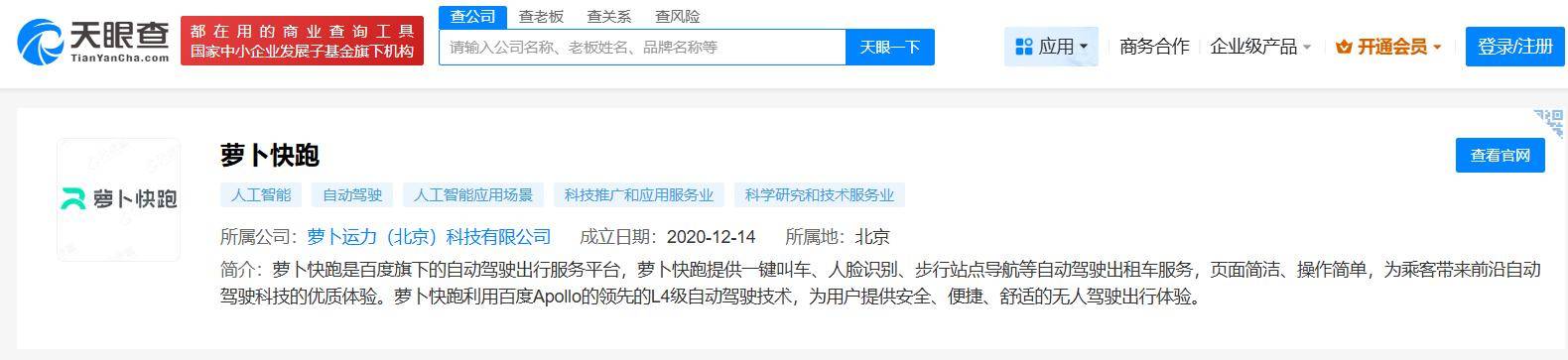

百度的萝卜快跑无疑是这场竞赛中的关键角色。这家依托AI技术构建的自动驾驶出行平台,近期在资本市场上表现亮眼:9月17日,百度港股单日涨幅达15.72%,当月累计涨幅超47%。驱动这一表现的,除了美联储降息等外部因素,更关键的是其自动驾驶业务的突破。天眼查数据显示,萝卜快跑已累计提供超1400万次服务,2025年第二季度订单量达220万单,同比增长148%,并在武汉实现盈亏平衡。这些数据印证了其商业模式的可行性,也让资本市场看到AI技术落地的具体路径。

Robotaxi的吸引力不仅在于出行服务本身,更在于其背后的万亿级市场潜力。据机构预测,2025-2030年将是行业爆发的重要窗口期,复合增长率预计达60%-90%。特斯拉、Waymo等企业早已布局,而文远知行、小马智行等初创公司也通过融资加速扩张。例如,文远知行市值近30亿美元,小马智行则达60亿美元。这种估值差异,反映出市场对技术成熟度与商业化能力的双重认可。

对于百度而言,萝卜快跑的出海战略成为突破国内市场瓶颈的关键。自2025年2月起,该平台先后登陆迪拜、阿布扎比,并与Uber、Lyft达成合作。其中,与Lyft的协议计划在欧洲部署数千辆无人车,目标组建欧洲最大自动驾驶车队。这一战略的逻辑在于:通过全球化布局扩大规模,进一步摊薄单车成本。目前,萝卜快跑第六代无人车成本已降至20.5万元,仅为Waymo的1/7,若运营规模达万辆级,成本有望逼近15万元。同时,海外市场的定价优势(单价为国内数倍)将显著提升盈利能力。

出海的意义远不止于商业层面。在自动驾驶法规尚处空白的当下,率先落地意味着参与标准制定的主动权。例如,萝卜快跑与迪拜道路交通局共建智慧交通体系,在瑞士按GDPR要求处理数据,本质上是将中国安全评估体系嵌入当地监管框架。这种“技术输出+标准嵌入”的模式,为后续进入欧美市场扫清了障碍。过去,中国新能源汽车因被动适应欧美标准导致成本激增,而如今,科技企业正通过主动布局改写规则。

然而,出海之路并非坦途。品牌认知不足是首要挑战:相比特斯拉、Waymo的全球影响力,百度在海外市场的知名度有限,需通过营销投入与试乘补贴建立信任。数据合规与隐私保护则是另一大门槛。欧盟GDPR、美国CCPA等法规对个人信息、行车轨迹的“本地化+最小化”要求,限制了国内算法迭代模式的复制,可能影响技术升级效率。海外消费者对自动驾驶的安全疑虑尚未完全消除,市场教育仍需时间。

巨头们争相布局的深层逻辑,在于自动驾驶技术对未来产业的主导权争夺。以英伟达为例,其发力Robotaxi并非单纯追求出行市场利润,而是通过实际项目验证GPU芯片到物理AI大模型的全链路能力,从而定义下一代“物理AI”的基础设施标准。黄仁勋曾公开表示,自动驾驶是第一款大规模商用的“机器人”,若能在复杂交通中安全行驶,意味着其芯片、算法和安全框架已具备让任何机器人落地的能力。这种技术主导权的争夺,远超出行服务本身的商业价值。

“女版巴菲特”凯瑟琳·伍德曾预测,到2030年,Robotaxi全球市场规模将达10万亿美元,涵盖出行服务、平台估值、能源、数据等衍生领域。这一预测背后,是自动驾驶技术对传统交通、能源、数据产业的颠覆性重构。对于百度而言,这是避免重蹈移动互联网时代覆辙的关键;对于英伟达、特斯拉等企业,则是定义下一代技术标准的历史机遇。在这场竞赛中,谁能率先实现规模化落地,谁就更可能掌握未来十年机器人时代的话语权。