在新能源汽车市场的激烈角逐中,特斯拉Model 3与小米SU7的较量正成为行业焦点。作为全球电动车市场的标杆车型,特斯拉通过2025款Model 3的升级迭代,试图巩固其技术领先地位;而作为新锐势力的小米SU7,则凭借本土化创新与生态整合能力,向传统巨头发起有力挑战。这场竞争已超越单纯的产品参数比拼,演变为技术路线、用户体验与生态价值的全面对抗。

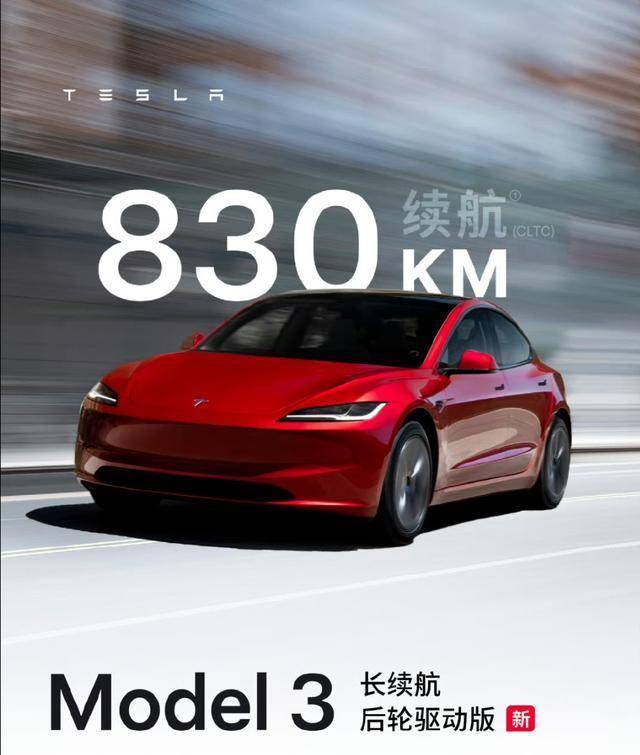

三电系统的能效之争成为首轮较量焦点。2025款Model 3长续航后驱版以78.4kWh电池包实现830公里CLTC续航,百公里电耗仅9.4度,展现出特斯拉在电池管理技术上的深厚积淀。相比之下,小米SU7 Pro版虽同样达到830公里续航,却需配备94.3kWh更大容量电池。不过,小米SU7 Max版通过800V高压平台实现10分钟补能300公里的充电效率,在补能速度上形成差异化优势。这种技术路径的分野,折射出国际品牌与本土企业在产品定义上的不同侧重。

智能驾驶领域的技术路线分化更为明显。特斯拉坚持纯视觉方案,2025款新增前保险杠摄像头扩大感知范围,但其FSD完全自动驾驶功能在国内仍受限制,当前主要提供基础自动辅助驾驶。小米SU7则采用激光雷达+11摄像头+多毫米波雷达的融合感知系统,其城市导航辅助驾驶在复杂路况避障、施工路段识别等本土化场景中表现突出。这种技术选择差异,本质上是对不同市场需求的回应——特斯拉延续全球统一技术标准,小米则深度适配中国路况特征。

智能座舱的体验差异构成第三维竞争。特斯拉延续极简设计哲学,单块中控屏集成所有功能,强调驾驶纯粹性。小米SU7则打造16.1英寸3K中控屏+56英寸HUD+7.1英寸翻转仪表的交互矩阵,通过澎湃OS实现车机与小米生态设备的无缝连接。这种生态整合能力不仅延伸了汽车的使用场景,更重新定义了智能汽车的边界——从交通工具进化为移动智能终端。对于习惯小米生态的用户而言,这种车家互联体验具有独特吸引力。

空间与定价策略形成错位竞争。定位B级车的Model 3凭借4720mm车长与2875mm轴距提供实用空间,而C级车定位的小米SU7以4997mm车长与3000mm轴距在后排空间上占据优势。价格体系方面,Model 3后驱版起售23.55万元,长续航版25.95万元;小米SU7则形成21.59万-29.99万元的梯度布局。在相近价位段,如Model 3长续航后驱版与小米SU7 Pro版,两者虽续航相同但技术路线迥异,为消费者提供了差异化选择。

这场竞争本质上是两种价值体系的对话。特斯拉代表经过市场验证的成熟技术体系,在能效管理、超充网络覆盖和品牌国际认可度上具有优势,适合追求技术稳健性与全球服务标准的用户。小米SU7则以生态整合能力、本土化创新和配置颠覆性为特点,吸引科技尝鲜者与生态依赖型消费者。两种路径的并存,既推动了行业技术进步,也为消费者创造了更多元的选择空间。在这场没有终点的竞争中,真正的赢家或许是获得更多优质选项的中国电动车市场。