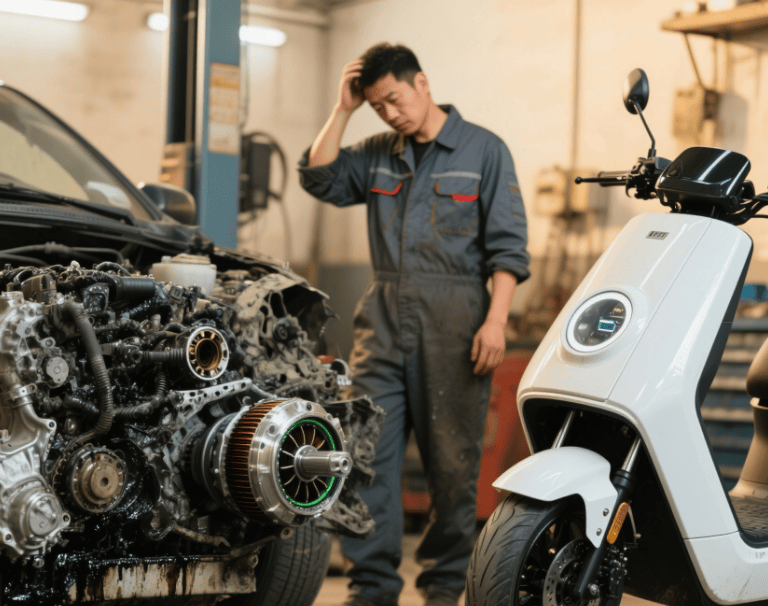

一场同学聚会,意外成了燃油车与电动车的“辩论场”。开了八年朗逸的出租车司机老周,最近发现车辆冷启动时发动机出现异常抖动,维修师傅判断是气门油封老化,修理费用要数千元。他一边摸着方向盘一边感慨:“这车跟了我八年,除了换机油滤芯,基本没进过修理厂,没想到十万公里后还是出了点小毛病。”

话音刚落,开网约车的小王立刻接话:“我那台秦PLUS纯电,十万公里也就换过一回中控屏,电机从来没出过问题。”他掰着手指算账,“一万多公里才去一次售后,工时费两三百,连机油都省了。”不过说着说着,他声音小了下去:“就是电池让人心慌,听说换一块得花好几万。”

两人的争论引发了更多讨论。有人翻出今年的行业报告,数据显示电动车的三电系统故障率较去年明显下降,尤其是国产车型,可靠性提升显著。而燃油车的发动机、变速箱等核心部件,只要保养得当,十万公里确实不算难题。汽修厂老板也证实,来修的老燃油车大多是更换正时皮带、喷油嘴等易损件,发动机大修的情况很少;电动车则偶尔会遇到电池模块更换,费用动辄数千元,电子元件的稳定性也参差不齐。

不过,电动车的耐用性并非完全靠不住。某高端品牌为测试车辆极限,将车开到零下四十度的极寒地区和四十多度的高温沙漠,累计行驶数百万公里后,仍能保证十万公里的可靠性。但这种测试结果能否覆盖普通消费者的车型?十几万的电动车,质量是否经得起长期考验?

老周和小王的纠结,本质上是两种用车成本的权衡。老周的朗逸如果出售,能换回五六万元,但换购电动车需要额外投入;电动车虽在电费上节省不少,但保险费用比燃油车高出一千多元,电池衰减更是潜在风险。用修理厂师傅的话说:“燃油车靠保养,电动车看运气,十万公里就是一道坎。”

上周在小区门口遇到小王时,他刚做完电池检测,结果显示衰减率在正常范围内,这才松了口气。老周则调整了保养策略,将原本的周期缩短,打算再开两年。这场关于“耐造”的讨论,最终落回了每个车主的真实选择——有人看重燃油车的稳定,有人青睐电动车的便捷,而十万公里的里程,不过是验证车辆品质的起点。