在科技飞速发展的今天,人们一边享受着技术带来的便利,一边也陷入深深的焦虑:工作是否会被机器取代?行业是否会被新技术颠覆?从AI文案生成到手术机器人,从智能创作到自动化生产,技术的进步速度让许多人感到无所适从。这种焦虑的本质,并非单纯对“替代”的恐惧,而是对“失控”的担忧——我们害怕的不是技术本身,而是无法掌控技术带来的变化。

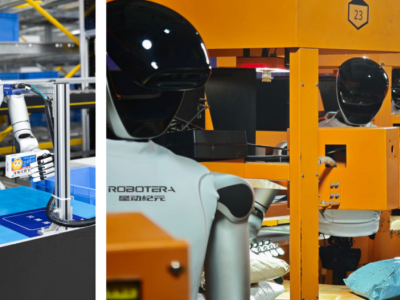

以AI为例,过去需要熬夜修改的方案,如今几分钟就能完成;曾经被视为科幻场景的手术机器人,现在已成为医院的常规设备。这些变化让人不禁担心:自己的技能是否会变得无用?但历史告诉我们,技术从未真正“消灭”岗位,而是改变了工作的分工方式。就像ATM机的出现,虽然替代了银行柜员的部分重复操作,却催生了理财顾问、私人银行经理等需要深度沟通的新岗位。技术的本质,是重构而非消灭。

再看创作领域,AI写歌、AI绘画的兴起,曾让许多人担心专业创作者会失业。但现实是,自媒体博主用AI生成初稿,再加入个人情感和细节;设计师借助AI获取灵感,再结合客户需求完成设计。技术简化了“画初稿”“找灵感”等机械环节,却让创作者能够专注于更具“人性”的部分。因此,面对技术冲击时,我们首先要思考:它改变的是工作中的哪个环节?这个环节是可被工具替代的,还是必须由人来完成的?

技术既是“分拆者”,也是“整合者”。在新加坡的一家牙科技术公司,这一规律得到了完美体现。传统牙冠制作需要第三方工厂完成,流程繁琐且耗时;而通过3D打印技术,设备被缩小到牙科椅旁,医生取模后40分钟内就能完成定制牙冠。这种变化并非偶然,而是技术发展的必然结果——当设备成本降低、操作门槛下降时,原本需要外包的环节会被重新整合到前端。

类似的案例在多个行业都能看到:眼科激光近视手术从大医院走向小型诊所,餐饮行业的酱料生产从第三方工厂回归中央厨房。技术的“钟摆效应”由此显现:初期因能力稀缺而分拆出专业分工,后期因能力普惠而整合分工。旧的环节会被淘汰,但新的环节会不断涌现。因此,真正需要关注的不是技术是否在“消灭岗位”,而是它如何让分工流动起来。

那么,如何在这种流动中抓住机会?答案在于判断技术的“钟摆”处于哪一端。在整合期,可以寻找那些因技术成熟而从外包回归前端的环节。例如,如果某个行业长期依赖效率低、成本高的外包服务,而技术能让前端人员独立完成并提升客户体验,这就是潜在的机会。在分拆期,则需要成为掌握稀缺能力的专家。当新技术刚出现时,大部分人还未掌握其应用方法,此时若能成为“专业解决方案提供者”,就能抢占先机。

几年前AI大模型兴起时,懂Prompt(提示词)的人成为“Prompt工程师”;元宇宙热潮中,会虚拟数字人建模的设计师成为稀缺人才。这些案例表明,新技术初期的“能力缺口”往往蕴含着巨大机遇。关键在于,能否比他人更快地理解技术、应用技术,并将其转化为实际价值。

技术不是“洪水猛兽”,而是一张“地图”,它揭示了未来的可能性。看懂“分拆-整合”的循环,就能在技术浪潮中找到属于自己的位置。真正会被技术替代的,是那些只会重复操作的人;而能看懂规律、主动适应变化的人,永远能在新的分工中找到价值。