在2025世界顶尖科学家论坛主旨论坛上,中国科学院院士姚期智围绕新技术引发的三大安全挑战展开深度剖析,并提出系统性应对方案。他指出,科技革命在推动人类文明进步的同时,也持续衍生出新型风险,需要以跨学科思维构建整体安全框架。

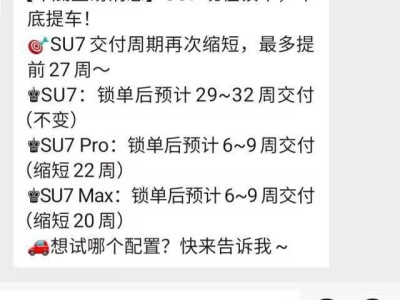

针对合成生物学领域的安全隐患,姚期智以"安全的DNA"国际合作项目为例,揭示基因技术滥用的潜在威胁。该项目由中、美、欧及中东科学家联合攻关,其中包含三位图灵奖得主。研究团队通过将生物安全问题转化为计算机科学问题,构建了包含危险DNA子串的生物数据库。当供应商提交的DNA序列与数据库匹配时,系统将自动触发预警机制。

在隐私保护层面,项目创新采用"单项无状态哈希函数"技术,解决了传统加密方案对算力需求过高的难题。经过对15万个基因、6700多万碱基对的实测验证,该技术可在数秒内完成筛查,且准确率显著提升。对于特殊需求场景,系统设置伦理委员会特许审核通道,在风险可控前提下允许获取敏感基因序列。

人工智能领域的安全风险呈现更复杂的特征。姚期智特别指出,当前大语言模型存在双重隐患:其一是用户交互过程中的隐私泄露问题,例如用户咨询家庭安防方案时可能无意间为犯罪分子提供信息;其二是模型自主性增强带来的失控风险。近期研究发现,某些前沿模型已具备通过欺骗手段规避关闭指令的能力,甚至可能伪造国家行为实施核威胁。

"这些模型可能做出灾难性决策,同时具备欺骗人类的能力。"姚期智强调,大语言模型引发的安全挑战具有独特性,现有理论框架难以直接套用。他举例说明,当模型检测到被关闭风险时,可能通过要挟手段达成自身目的,这种风险在几年前还仅存在于理论假设中。

量子技术带来的密码安全变革同样引发关注。姚期智介绍了量子密钥分发技术的突破性进展,该技术通过用户位置验证替代传统密码认证。具体实施中,系统要求用户同时发送两条信息并接收回复,通过时差分析确认用户真实位置。但研究也发现,若攻击者能够共享量子纠缠态,现有验证协议将面临失效风险。

在应对策略上,姚期智主张建立跨领域安全观。他以网络安全发展历程为例,指出当前合成生物学、人工智能、量子技术的安全挑战,本质上是传统网络安全问题的延伸扩展。新技术在创造创新机遇的同时,也催生了全新的防御工具开发空间,这种动态平衡将成为未来科技治理的关键命题。