近日,汽车行业再掀跨界热潮,理想汽车宣布即将推出首款AI眼镜“Livis”,这一消息在数码与汽车领域引发广泛讨论。理想汽车创始人李想公开表示,这款眼镜是“理想最好的人工智能附件”,其定位并非传统智能穿戴设备,而是作为AI能力的核心延伸载体。

据内部人士透露,理想布局AI硬件领域已久。去年秋季,公司内部启动“穿戴机器人”项目研讨,今年6月正式成立专项部门推进研发。李想多次在公开场合强调“具身智能”概念,认为智能设备应突破物理边界,实现与用户生活的深度融合。此次选择眼镜而非手机作为切入点,正是基于对市场趋势的判断——在手机市场饱和的背景下,可穿戴设备可能成为下一代人机交互入口。

从技术逻辑看,智能眼镜确实具备独特优势。当前理想汽车的车载语音助手“理想同学”仅限车内使用,手机端需解锁操作,手表则受限于屏幕尺寸。而眼镜可实现“无感交互”:用户佩戴后无需额外操作,系统自动识别场景并响应需求。例如靠近车辆时自动解锁、购物时通过语音完成支付、跨国交流时实时翻译等。

产品参数方面,理想AI眼镜采用双芯片架构,搭载自研MindGPT大模型,支持视觉识别功能,重量控制在50克以内,接近普通眼镜的佩戴体验。其核心功能包括语音控车、无感支付、实时问答等,最大亮点在于与理想汽车生态的深度联动——用户可通过眼镜远程查看车辆状态、调节车内环境,甚至在紧急情况下触发求救模式。

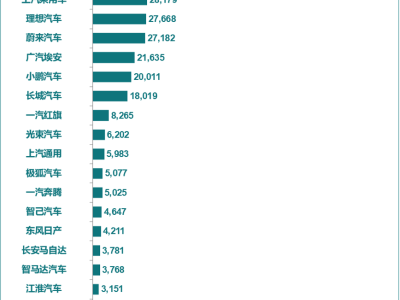

然而,智能眼镜赛道已呈现“百镜争鸣”的激烈竞争态势。小米AI眼镜首周销量突破3.1万副,阿里推出夸克AI眼镜,meta与雷朋联名款多次售罄。天猫双11数据显示,该品类成交额同比激增25倍。但高热度背后是居高不下的退货率:行业平均退货率达40%-50%,用户反馈主要集中在功能实用性不足、续航短板、佩戴舒适度差等问题。例如某品牌眼镜的声纹支付需在公共场合大声确认,引发社交尴尬;部分产品因材质廉价、功能同质化被诟病。

理想此时入局面临双重挑战:一方面,智能眼镜行业尚未突破性能、重量、续航的“不可能三角”——现有产品难以同时实现轻量化、长续航与高性能;另一方面,理想自身正经历业务调整期,第三季度财报显示营收与交付量同比下滑超三成,此前MEGA车型召回更耗费11亿元资金。在此背景下,跨界投入新业务引发市场质疑。

不过,理想并非毫无优势。其拥有150万车主基础,这些用户已习惯“理想同学”的交互模式,对品牌技术路线接受度较高。据科技博主分析,理想AI眼镜可能采取差异化定价策略,主攻3000元以内市场,通过性价比吸引消费者。若能在语音控车、无感支付等核心场景打磨出独特体验,或能开辟细分市场。

回顾智能眼镜发展史,该领域曾经历多次起伏。2012年谷歌眼镜以“黑科技”姿态亮相,但因1.5万元高价与怪异设计未能普及;随后十年间,VR/AR设备因技术不成熟陆续退出消费市场。直至近两年,随着AI大模型与硬件工艺突破,智能眼镜才重新进入公众视野。当前行业共识认为,要成为主流消费品仍需5-10年时间,关键在于解决重量(目标40克以内)、续航(全天使用)与近视适配等痛点。

值得注意的是,理想此次布局或只是更大战略的一环。李想多次提及的“机器人”概念与“空间机器人”部门,暗示公司正探索更广泛的智能硬件生态。12月3日的发布会将揭晓更多细节,但市场更关注的是:这款戴在脸上的“理想同学”,能否在激烈竞争中证明跨界的价值?