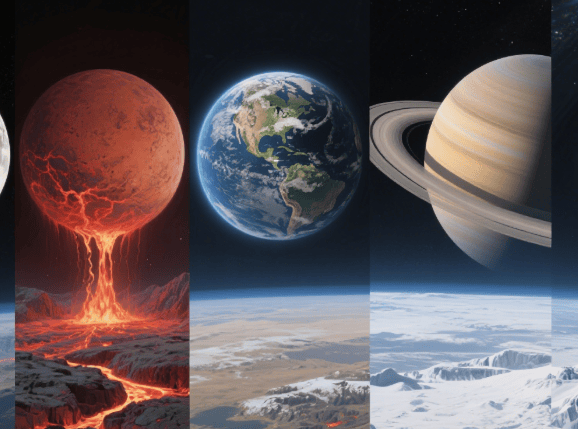

深夜伏案写作时,一抬头望见窗外明月高悬,脑海中突然闪过一个奇妙的假设:如果地球的卫星不是月球,而是太阳系其他行星,人类的生活将会发生怎样的改变?这个看似荒诞的设想,实则蕴含着对宇宙规律的深刻思考。

若将月球替换为火星,夜空将呈现截然不同的景象。这颗橘红色行星高悬天际时,地面会笼罩在柔和的橘色光芒中,城市路灯的能耗或许能降低三成。但物理规律的改变更为关键——火星质量仅为月球的11%,其引力效应将导致潮汐幅度缩减至当前的六分之一。沿海渔民需要重新推算潮汐表,贝类养殖业可能面临灭顶之灾,而某些深海生物的洄游规律也将被彻底打乱。

当金星成为地球的卫星时,夜空将亮如白昼。这颗反射率高达0.67的行星,亮度可达满月的14倍,室内甚至无需开灯。但这份光明背后暗藏危机:金星浓密的大气层中含有96.5%的二氧化碳,若其轨道接近地球,温室效应可能使全球平均气温上升12℃。更可怕的是硫酸云层带来的酸雨威胁,人类不得不研发新型防腐材料,户外活动时间也将大幅压缩。

木星带来的视觉震撼将超越任何科幻电影。这颗直径达13.98万公里的巨行星,视直径可达满月的30倍,表面风暴形成的"大红斑"清晰可见。但引力灾难随之而来:木星质量是地球的318倍,其潮汐力将引发全球性地质灾害,地球自转轴偏移可能导致极地冰盖融化,赤道地区出现永久性飓风。更荒诞的是,木星的79颗卫星将同时出现在夜空,形成多个月亮共舞的奇观。

文化层面的变革同样深刻。中秋节赏月习俗将彻底改写,月饼模具可能从玉兔造型变为金星探测器图案。李白的"床前明月光"需要改为"床前金星芒",苏轼的"明月几时有"则要重写成"巨星何日现"。全球天文馆的展陈内容将全面更新,星座命名体系面临重构,猎户座腰带的三颗星可能变成木星卫星的投影。

生态系统的连锁反应更难以预估。月光作为重要的夜间光源,影响着30%的海洋生物洄游和25%的陆地动物活动。若换成金星,其蓝绿色光谱可能干扰植物光合作用;若换成木星,强引力场可能改变鸟类迁徙路线。最悲观的情况是,地球可能重现金星那样的失控温室效应,液态水完全蒸发,生命只能存在于地下。

这些天马行空的设想,反而凸显了月球的完美适配性。其质量恰到好处,既能引发适度的潮汐作用,又不会破坏地球轨道;其距离不远不近,既提供夜间照明,又不干扰生态系统。当我们在中秋佳节仰望明月时,或许应该感谢这个运行了45亿年的"完美邻居",正是它的存在,让地球成为太阳系中独一无二的蓝色星球。