一场由网络意见领袖罗永浩引发的预制菜争议,将知名连锁餐饮品牌西贝推至舆论中心。这场围绕菜品制作方式的讨论,不仅牵动消费者神经,更引发行业对预制菜定义、企业透明化及公众知情权的深度反思。

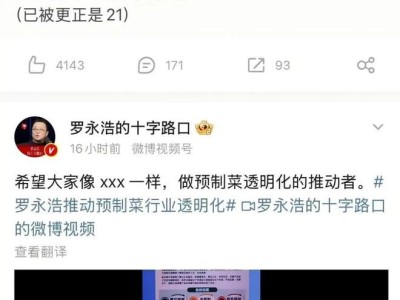

事件起因于罗永浩与同事在北京西贝门店用餐后的微博吐槽。他直言菜品“几乎全是预制菜且价格昂贵”,并呼吁立法强制餐馆标注预制菜使用情况。这条微博迅速引发数千万阅读量,将西贝推向风口浪尖。面对质疑,西贝创始人贾国龙连夜核查后否认使用预制菜,宣布开放全国门店后厨供参观,并上线专题菜单接受检验。尽管媒体实地探访显示多家门店采用明厨亮灶模式,消费者仍对出餐速度与菜品新鲜度提出质疑,舆论呈现两极分化。

争议核心在于预制菜定义的认知差异。根据市场监管总局等六部门2023年发布的通知,预制菜指经工业化预加工、需加热或熟制后食用的预包装菜肴,不包括主食类及简单加工的净菜。按此标准,西贝中央厨房配送的预处理原料(如切割成型的羊排)及门店现场烹饪的菜品均不属预制菜范畴。然而,消费者对预制菜的理解存在主观偏差:部分人认为“无锅气即预制菜”,另一些人则将非现场制作的菜品统称为预制菜,这种认知错位导致双方争执不下。

行业专家指出,争议根源在于三方面:其一,官方对预制菜标准的宣传普及不足,导致公众依赖主观判断;其二,企业未充分履行告知义务,消费者对菜品制作流程知之甚少;其三,预制菜国标出台时间较短,短期内难以完成概念普及。例如,西贝虽展示文件证明自身合规,仍难打消消费者对“面筋浇汁是否为预制”的疑虑。这种信任缺失不仅影响企业声誉,更折射出餐饮行业透明化建设的迫切需求。

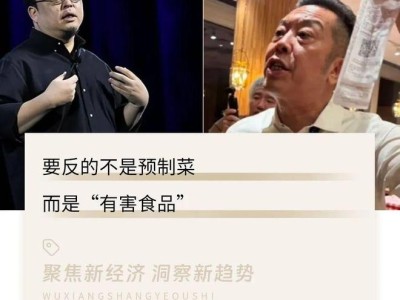

企业应对策略的差异进一步加剧舆论分化。罗永浩作为公众人物,凭借影响力推动事件升级,其悬赏十万元征集证据的行为持续引发关注;而贾国龙选择以事实回应,通过开放后厨、公示文件等方式自证清白。这种“直接质疑”与“笨拙求真”的碰撞,使争议从个人吐槽演变为行业讨论,涉及消费者权益保护、企业社会责任及公众人物言论边界等多重议题。

餐饮行业透明化实践已显现成效。以老乡鸡为例,该品牌通过发布菜品溯源报告、在门店用颜色标识菜品加工方式(绿色代表现做、黄色代表半预制、红色代表复热预制)、开通中央厨房实时监控直播间等措施,主动披露预制菜占比及详情。数据显示,其复热类菜品仅占1.7%,且每月发布自查报告整改问题。这种透明化运营不仅减少误解,更赢得消费者信任,证明“知情权保障”比“抵制预制菜”更具建设性。

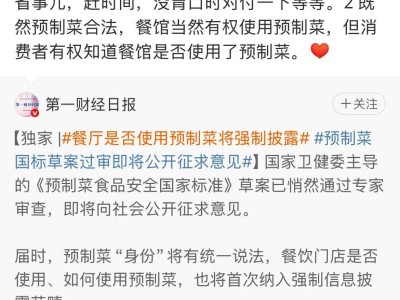

当前,预制菜占餐饮市场比例已超30%,其发展不可逆。国家层面正在完善标准体系,《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查,未来将强制要求餐饮门店披露预制菜使用情况。同时,广东等地推出的感官评价规范等检测方法,为监管提供技术支撑。对企业而言,主动透明沟通成为关键:通过菜单备注、线上直播、溯源报告等方式,将菜品制作工艺清晰告知消费者,既是合规要求,也是构建品牌信任的必由之路。