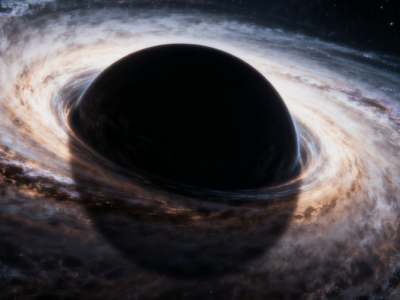

近日,天文学领域迎来一项令人瞩目的发现——科学家在仙女座星系观测到一片跨度达十万光年的电离气体云,其成分特征与现有星系形成理论存在显著冲突,引发学界广泛关注。

作为距离银河系最近的大型星系,仙女座星系一直是天文学研究的重点对象。此次发现的电离气体云规模惊人,其十万光年的跨度相当于银河系直径的百倍以上。更令人费解的是,该气体云中几乎检测不到氢元素的特征光谱,而氢作为宇宙中最丰富的元素,通常在此类天体中占据主导地位。这一反常现象直接挑战了传统星系形成理论中关于氢元素聚集与恒星形成的核心假设。

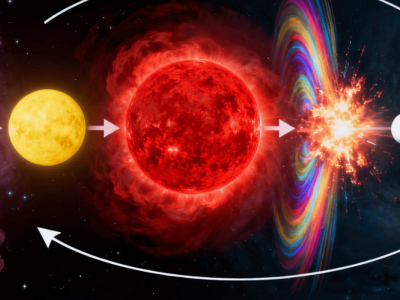

根据现有理论,星系形成初期需通过氢气体的引力坍缩完成物质积累,进而触发恒星诞生。然而,这片缺乏氢元素特征的气体云却呈现出完全不同的物质构成。有研究者推测,其形成过程可能涉及未知的天体物理机制,或与仙女座星系独特的演化环境密切相关。例如,星系间碰撞产生的冲击波可能剥离了氢元素,或中心超大质量黑洞的辐射改变了气体成分。

为破解这一谜题,国际天文团队动用了包括大型射电望远镜阵列和空间红外望远镜在内的多波段观测设备,试图通过分析气体云的电磁辐射特征追溯其起源。目前,学界提出两种主要假说:其一认为该气体云是仙女座星系与邻近星系碰撞融合的产物,剧烈的星系交互作用导致氢元素被剥离或电离;其二则指向星系中心黑洞的活跃活动,其喷流可能将氢元素加热至无法检测的状态。

尽管尚未形成统一结论,但这项发现已促使科学家重新审视星系形成的物质循环模型。传统理论中氢元素的主导地位面临质疑,研究者开始探索重元素占比异常高的气体云是否普遍存在于宇宙中。随着多国联合观测项目的推进,更多关于这片神秘气体云的细节有望被揭示,或为理解星系演化提供全新视角。