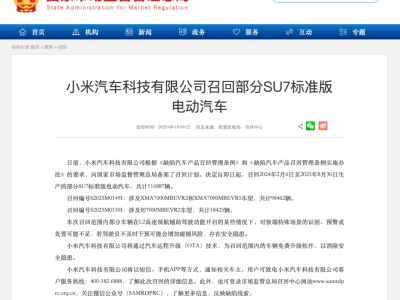

近日,小米汽车宣布启动大规模召回计划,涉及旗下首款车型SU7的18,425辆在售车辆,召回编号为S2025M0150I,涵盖车型BJ7000MBEVR2。此次召回的核心问题直指智能驾驶系统的安全短板——当车辆激活L2级高速领航辅助功能时,在应对“极端特殊场景”时可能出现识别延迟、预警不足或处置失误,导致碰撞风险显著上升。

作为跨界造车的科技巨头,小米SU7自上市以来凭借高性价比、前沿智能配置和激进营销策略迅速成为市场焦点。然而,此次召回事件为行业敲响了警钟:智能驾驶技术的光环下,安全底线不容妥协。根据官方说明,问题车辆在复杂路况或突发状况中,辅助驾驶系统的可靠性存在隐患,可能无法及时做出安全决策。

值得关注的是,小米此次采用OTA远程升级完成软件修复,车主无需到店即可完成系统更新。这一模式凸显了“软件定义汽车”(SDV)时代的特性——汽车功能高度依赖软件迭代,系统漏洞成为新型召回原因。尽管远程升级展现了技术便利性,但企业绝不能因此放松对安全标准的严格把控。业内人士指出,软件更新虽能快速修复问题,但智能驾驶功能的可靠性仍需通过充分测试验证,而非依赖事后补救。

小米主动备案召回的积极态度获得一定认可,但行业更需反思:智能驾驶是否被过度营销为“完全自动驾驶”?事实上,L2级辅助驾驶系统明确要求驾驶员全程监控路况并随时接管车辆。然而,部分企业在宣传中模糊了技术边界,导致消费者对功能预期产生偏差。此次事件暴露出行业共性难题——如何让智能系统在真实道路环境中准确应对极端场景?从感知硬件的精度到算法决策的鲁棒性,再到人机交互的协同效率,每个环节都面临现实挑战。

尽管此次隐患可通过OTA升级解决,但事件提醒公众:智能驾驶技术仍处于发展阶段,驾驶员始终是安全的第一责任人。系统升级能优化性能,却无法完全替代人类判断。对于车企而言,技术创新必须与安全验证同步推进,任何以“迭代”为由忽视安全的行为都将付出沉重代价。

作为造车新势力,小米的成长速度有目共睹,但汽车行业的竞争本质是长期质量与责任的比拼。此次召回既是教训,也是行业规范化的契机。在智能电动汽车赛道上,唯有平衡创新与安全的企业,才能赢得市场信任,在激烈竞争中站稳脚跟。