在社交媒体掀起的话题风暴中,小米汽车正经历着一场由流量引发的舆论风暴。一边是密集的负面评价如潮水般涌来,被调侃为"自媒体行业新晋金主";另一边则是支持者与质疑者的激烈交锋,让这家跨界造车企业成为行业关注的焦点。这场舆论漩涡背后,实则暗藏着所有跨界玩家都必须面对的行业挑战与突围压力。

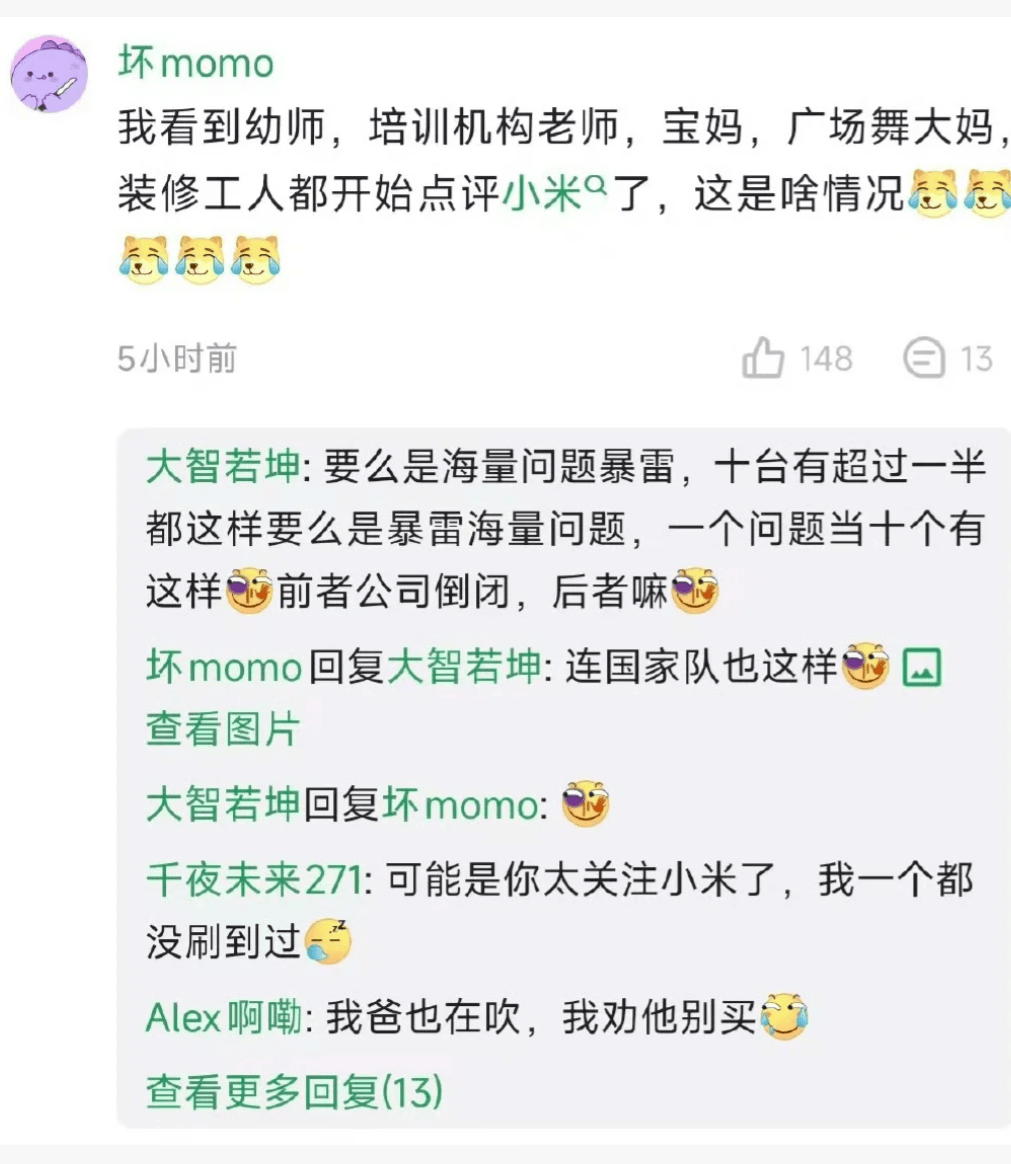

批评者指出,作为依靠流量崛起的科技企业,小米如今遭遇流量反噬实属必然。有观察者发现,连参与讨论的网友都在这场舆论盛宴中分得一杯羹。更有尖锐声音直指产品缺陷,认为门把手等设计问题若持续存在,可能触发大规模召回。这些声音交织成一张密集的质疑网,将小米汽车推上风口浪尖。

追溯舆论困境的根源,跨界者的身份标签成为关键因素。作为汽车行业的新面孔,小米的每个动作都被置于显微镜下。这种高度关注既包含市场对其颠覆性创新的期待——希望这家科技巨头能为传统汽车业注入新活力;也夹杂着既有格局的防御性反应——新势力的入场必然触动原有利益链条,引发各方势力的舆论博弈。

面对这场舆论风暴,小米的破局之道或许不在于与舆论正面交锋,而在于如何以汽车制造者的姿态深耕行业。汽车产业有其独特的运行规律和技术门槛,流量带来的关注度终将消退,唯有扎实的产品力才能构筑长期竞争力。从车辆可靠性到智能驾驶体验,从生产制造到售后服务,每个环节都需要经得起市场检验。只有当产品真正获得消费者认可,才能从舆论漩涡中的"流量明星"蜕变为行业认可的"实力派"。

这场考验不仅针对小米,更是所有跨界造车者必须跨越的门槛。当科技企业跨界汽车制造,需要的不仅是技术迁移能力,更是对工业制造规律的敬畏之心。在流量狂欢退去后,唯有那些真正掌握核心技术、构建完整产业体系的企业,才能在这场变革中站稳脚跟。这既是小米的成长课题,也是整个行业转型升级的缩影。