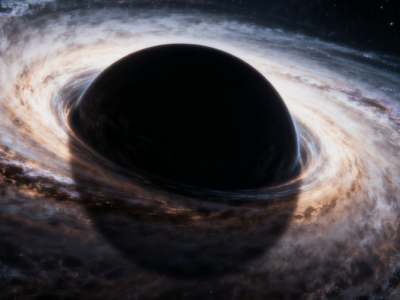

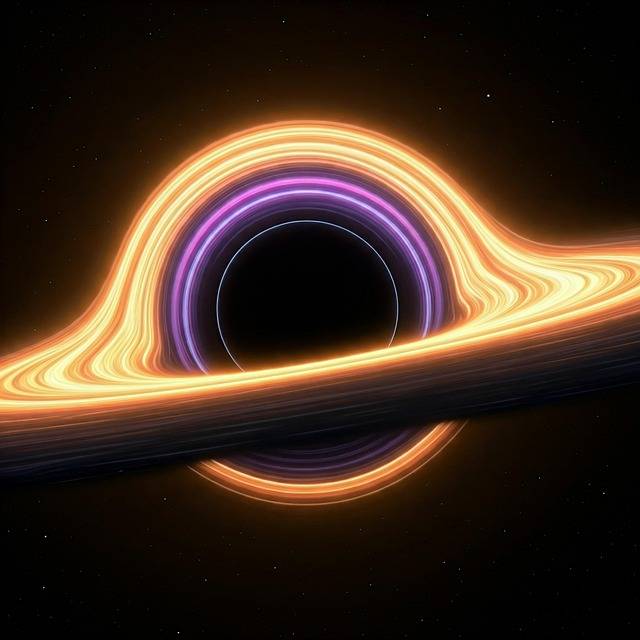

来自马萨诸塞大学阿默斯特分校的一支物理研究团队近日提出一项大胆预测:未来十年内,人类极有可能首次直接观测到黑洞爆炸现象,其发生概率超过90%。这一发现若被证实,不仅将验证霍金辐射理论,还可能颠覆现有物理学与宇宙学框架。相关研究成果已于9月10日发表于《物理评论快报》期刊。

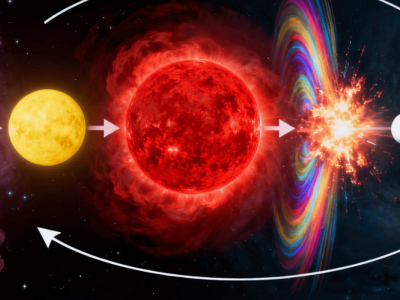

传统理论认为,黑洞由大质量恒星坍缩形成,具有极强的引力且温度极低。但1970年物理学家斯蒂芬·霍金提出,宇宙大爆炸后极短时间内可能诞生过一类特殊黑洞——原初黑洞。这类黑洞质量极轻,温度反而更高,会通过"霍金辐射"持续释放粒子并逐渐蒸发,最终在加速蒸发过程中发生剧烈爆炸。研究团队指出,这种爆炸产生的辐射信号理论上可被现代望远镜捕捉。

该团队通过构建"暗量子电动力学模型"发现,若原初黑洞形成时携带微量"暗电荷",其稳定性将发生显著改变。助理教授迈克尔·贝克解释:"带有暗电荷的黑洞不会立即消失,而是会经历暂时稳定期后最终爆炸。根据模型推算,这类爆炸的发生频率可能从传统认为的每10万年一次提升至每10年一次。"

研究团队研究生艾登·西蒙斯进一步表示:"综合现有观测数据与模型预测,未来十年内观测到原初黑洞爆炸的概率高达90%。虽然不能保证绝对发生,但鉴于我们已具备相应的观测技术,必须做好充分准备。"

博士后研究员华金·伊瓜斯·胡安强调,现有天文望远镜完全具备观测这种爆炸的能力:"如果探测到符合预期的辐射信号,那必然来自正在爆炸的原初黑洞。这将是人类首次直接捕捉到霍金辐射的实证。"

物理学助理教授安德烈亚·塔姆详细阐述了观测原理:"黑洞质量越小,温度越高,释放的粒子就越多。原初黑洞在蒸发过程中会持续变轻变热,最终引发爆炸。我们设计的观测方案正是针对这种特殊辐射特征。"

若成功观测到这类爆炸事件,科学家将获得宇宙中所有亚原子粒子的"完整清单"。这份清单可能包含电子、夸克、希格斯玻色子等已知粒子,暗物质候选粒子,甚至可能发现全新的基本粒子。伊瓜斯·胡安指出:"这不仅是验证霍金辐射和原初黑洞存在的关键证据,更将提供宇宙物质构成的终极记录,为重构宇宙演化史提供决定性依据。"