最近,关于多地大型商场陆续闭店的消息引发了社会广泛关注。曾经人头攒动的商业地标,如今门庭冷落,甚至一些经营数十年的老牌商场也难逃关停命运。这一现象不仅出现在二三线城市,一线城市的高端商场同样面临经营压力。上海、北京等地的知名商场接连退出市场,让人不禁思考:传统商场的黄金时代是否已经终结?

以上海为例,太平洋百货徐汇店、梅龙镇伊势丹百货等老牌商场近期相继停业。这些商场曾是上海商业的象征,经营时间长达三十年,见证了城市消费的变迁。北京的情况同样不容乐观,今年5月,被誉为"全球店王"的北京SKP发生股权变更,北京华联退出经营。作为国内高端零售的标杆,SKP的易主被视为行业寒冬的标志性事件。数据显示,2024年全国社会消费品零售总额同比增长3.5%,但四大一线城市中,上海、北京出现负增长,深圳、广州增速也远低于全国平均水平。

传统商场的兴起与城市发展密不可分。上世纪九十年代,随着改革开放深入,中国经济进入高速增长期,城市化进程加速推进。大型百货商场如雨后春笋般涌现,成为城市商业的核心载体。从北京王府井到上海南京路,这些地标性商场不仅满足了人们的购物需求,更承载着社交、娱乐等多元功能。在那个商品相对稀缺的年代,商场是连接生产与消费的重要枢纽,周末逛商场成为家庭固定的休闲方式。商场的繁荣也带动了周边商业的发展,形成了以商场为核心的商业圈。

然而,电商的崛起彻底改变了商业格局。淘宝、京东等电商平台的快速发展,使线上购物成为主流消费方式。价格透明、选择多样、配送便捷等优势,让电商平台在服装、日用品等领域占据主导地位。面对冲击,传统商场开始转型,将重点从商品销售转向体验式消费。餐饮、娱乐、亲子、健身等业态逐渐成为商场的主力。但转型并非易事,地理位置偏远、硬件设施老化、运营能力不足的商场,难以完成业态重构,最终被市场淘汰。

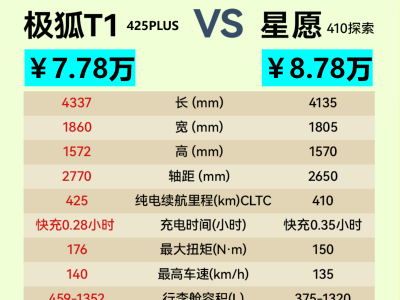

消费者行为的变化也是重要因素。近年来,理性消费、实用主义成为主流趋势。消费者更加注重商品的性价比,对品牌溢价的接受度降低。传统商场中,部分商品因品牌溢价、运营成本分摊等因素,价格相对较高,难以满足消费者对性价比的追求。同时,消费者对个性化、多样化消费体验的需求增加,而传统商场千篇一律的布局和服务模式,已无法满足这种需求。折扣店、仓储式会员店等新兴业态,凭借高性价比和简洁的购物环境,吸引了大量消费者。

消费结构的升级同样值得关注。当前,服务型消费、悦己型消费正成为新的增长点。旅游、户外运动、文化演出等领域的热度持续上升,反映出消费者从物质消费向精神消费的转变。人们不再满足于简单的购物行为,而是追求能够带来持久幸福感的活动。传统商场虽然引入了体验业态,但封闭的商业空间难以提供"逃离感"和"自由感"。相比之下,自然景区、文化街区等开放性场所,更能满足人们对美好生活的向往。

商场闭店现象的背后,是消费方式和目的的根本性变化。消费者并非失去消费欲望,而是对消费场景和内容提出了更高要求。未来的商业空间,需要突破"卖货"的传统模式,成为连接人与人、人与文化、人与自然的"生活枢纽"。只有适应消费者多元化、个性化的需求,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。