当刘颖走进北京一家江西菜馆,点了一份肉丸,并随口询问做法时,老板竟花了十分钟详细解释:从选肉、和馅到摔打,再到瓦罐汤的蒸制时长,甚至鸡鸭鹅的运输细节。她愣住了,“这真的是2024年的北京吗?”在她的记忆里,早餐的包子、午餐的黄焖鸡、晚餐的汉堡,似乎早已被预制菜包围,“吃一顿现炒的饭,成了奢侈。”

预制菜,这个在中国餐饮市场悄然扩张的“隐形玩家”,正引发一场关于效率与健康的博弈。消费者一边抵触,一边在不知情中频繁消费;商家一边避谈,一边依赖其降低成本。数据显示,国内预制菜市场规模三年翻番,2023年已达5165亿元,但争议从未停歇。

莫菲路过一家外卖店,门口挂着“没用预制菜,假一罚十”的招牌。她探头张望,发现这个不足四平方米的小窗口,怎么看都不像有厨房。等餐的外卖小哥透露:“高峰期会提前炒好热销菜,来单直接装盒。”在投资者看来,消费者对预制菜的判断往往停留在表面,“他们要求的‘锅气’和‘现炒’,可能只是心理安慰。”

现实是,所谓的“现做”常暗藏玄机:预制的骨汤膏浇在现煮的拉面上,成了“慢熬12小时的大骨汤”;现点现做的麻辣烫,汤底加了增香剂;高端餐厅的佛跳墙,上桌前可能刚被微波炉加热。一位餐饮投资人直言:“消费者抵触的是低质量预制菜,但工业化带来的效率提升不可逆。”

张弛的中餐厅曾雇佣7名厨师,涵盖炉灶、切配、打荷等岗位。现炒现制意味着高昂的人力成本:一道现捞现杀的鱼,需单独开辟鱼档,雇佣养鱼师傅,出餐时间超40分钟。改用预制菜后,食材成本降17%,人力和租金减少60%,净利率提升14%。“每月盘点利润时,终于松了口气。”

贾易的西北菜餐厅也曾是“现炒派”。2024年前,他坚持不用预制菜,三年亏损90万。房租、人工、原材料像三座大山。7月改用预制菜后,四个月扭亏为盈。“再耗下去,我就是傻子。”他坦言。

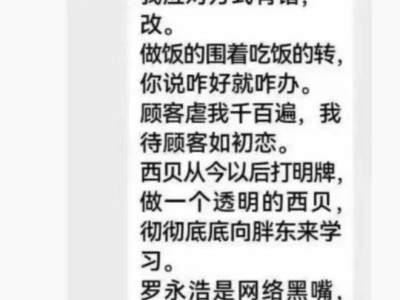

但也有商家拒绝妥协。罗根的粤式餐厅坚持现做,为此付出高昂成本:煤气开通费8万~10万元,商用宽带月费超5000元。一次,顾客在煲仔饭中吃出飞虫,他道歉、退款、重做。“如果用预制菜,可能不会这样。”但7年厨师张海认为:“好厨师的菜有温度,是作品,预制菜无法比拟。”

罗根的困境折射出行业矛盾:消费者抵触预制菜,但餐饮成本压力迫使其扩张。数据显示,2020年至2023年,预制菜市场规模从2500亿元增至5165亿元,中央厨房设备市场13年增长超10倍。张盛指出:“短期内无法消除消费者顾虑,只能降低对单个品牌的负面影响。”

预制菜并非中国独有。自上世纪80年代外资餐饮进入,炸鸡、薯条、酱料包已广泛使用预制。2012年后,连锁品牌标准化需求推动中央厨房普及。王新在后厨工作8年,他认为:“优质预制料理包成本可能高于现制,简单否定对从业者不公平。”

消费者的抵制,一部分是对低质量产品的否定,一部分是对“现炒价格买预制菜”的不满。张盛认为,平衡需依赖产业链创新:“如何让更多人享受高品质食品,需要效率提升。”这场关于效率与健康的博弈,时间或许会给出答案。