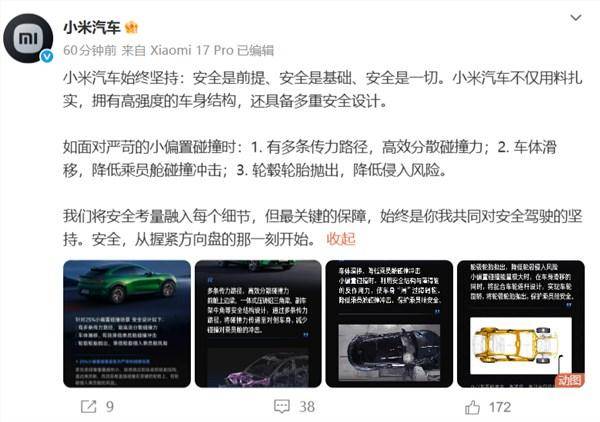

小米汽车近日通过官方渠道发布声明,将安全理念提升至品牌发展的战略高度,明确提出“安全是所有技术创新的基石”。这一声明不仅凸显了企业对用户生命安全的重视,更通过多项突破性设计展示了其在汽车安全领域的深度探索。从材料选择到结构优化,从碰撞防护到智能制动,小米汽车构建起一套多维度、立体化的安全防护体系。

在应对极端碰撞场景时,小米汽车展现了独特的技术路径。针对25%小偏置碰撞这一行业难题,工程师团队设计了多条能量传导路径,通过前纵梁、门槛梁等关键结构的协同变形,将碰撞力分散至车身多个区域,避免局部过度受力。这种设计不仅提升了车身整体抗冲击能力,更通过结构滑移机制,使碰撞能量沿预定方向释放,减少对乘员舱的直接冲击。测试数据显示,该设计可有效降低乘员舱变形量,为车内人员保留更大的生存空间。

最具创新性的当属“主动脱轮”技术。当系统检测到碰撞能量超过阈值时,副车架牛角结构、前舱上边梁等部件会与障碍物形成动态反作用力,引导车身沿障碍物表面滑动。与此同时,车轮连杆机构通过精确计算的角度变化,促使轮毂轮胎脱离车体。这一过程不仅避免了高刚性轮毂对乘员舱的直接侵入,更通过车轮的主动脱离,进一步消耗碰撞能量。实验室模拟测试表明,该技术可使乘员舱侵入量减少40%以上,显著提升极端情况下的生存概率。

在被动安全防护之外,小米汽车还整合了智能制动系统。当碰撞发生时,车辆会立即启动多级制动策略:首先通过电子稳定程序调整车身姿态,随后激活主动制动系统降低车速,最后在车身滑移过程中持续监测二次碰撞风险,必要时自动触发紧急制动。这种分层式制动方案,配合车身结构的能量管理,形成了从碰撞发生到完全停止的全流程防护闭环。

企业安全工程师强调,这些技术突破并非孤立存在,而是基于对真实事故场景的深度研究。通过分析数千起交通事故数据,团队识别出最危险的碰撞形态,并针对性地优化设计方案。例如,前舱三角梁采用一体式铸造工艺,既保证了结构强度,又通过精确的形变控制,在碰撞时引导车身按预定轨迹运动。这种对细节的极致追求,体现了小米汽车“安全无小事”的研发哲学。

在声明最后,企业特别指出,技术防护只是安全体系的一部分,驾驶者的安全意识同样至关重要。小米YU7搭载的智能安全系统,正是通过技术手段与用户行为的双重干预,构建起更完整的安全生态。从车身结构的物理防护,到智能系统的主动预警,再到对驾驶习惯的持续引导,小米汽车正在重新定义汽车安全的标准边界。