一场由网络吐槽引发的餐饮业风波,正将西贝莜面村推向舆论漩涡中心。这场始于消费者对菜品质量的质疑,因企业创始人贾国龙的多次回应不断升级,最终演变为涉及企业诚信、消费者权益的公共议题。罗永浩作为最初发声者,其言论在社交平台引发连锁反应,而贾国龙的应对方式更成为舆论焦点。

事件发酵的导火索源于消费者对预制菜使用的争议。罗永浩在社交媒体指出,西贝部分菜品存在预制菜嫌疑且未明确告知消费者,此言论迅速引发网友共鸣。数据显示,超过九成参与讨论的网民对西贝的菜品透明度表示不满,这种集体情绪将原本的个体吐槽推向公共讨论层面。

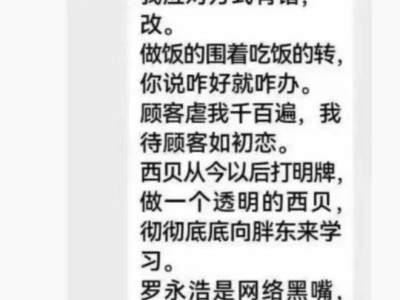

面对质疑,贾国龙在朋友圈发布的声明呈现复杂态度。前半部分承认"应对方式存在错误",承诺"打造透明厨房,学习行业标杆",但后半段突然转向对批评者的攻击,称"某些网络人士是黑嘴",这种前后矛盾的表述引发更大争议。法律界人士指出,企业高管公开指责他人"黑社会"可能涉及名誉侵权。

企业后续的危机处理措施适得其反。开放后厨的初衷本是展示透明度,却意外暴露更多问题:标注"现熬"的鸡汤检测不出鸡肉成分,部分预制菜保质期长达两年,冷冻西兰花的生产日期甚至早于部分消费者的出生年份。这些发现与贾国龙此前"100%无预制菜"的声明形成强烈反差,营养专家指出长期食用此类食品可能影响儿童健康。

罗永浩在直播中的回应将矛盾推向高潮。他以"初恋理论"比喻企业对待消费者的态度,指出"不能对部分顾客特殊优待"。这种比喻获得市场监管部门的关注,有地方消协已启动对餐饮企业预制菜使用规范的调查。数据显示,事件后西贝多地门店客流量下降约三成。

企业管理专家分析,此次危机暴露出部分企业家存在的认知偏差。当被问及为何坚持强硬回应时,某不愿具名的行业人士透露:"某些企业领导者长期处于决策者位置,逐渐丧失对市场真实需求的感知能力。"这种脱离消费者的决策思维,在近年多个品牌危机事件中均有体现。

消费者权益保护组织提醒,根据《消费者权益保护法》,经营者有义务真实告知商品信息。律师指出,若查实存在故意隐瞒预制菜使用情况,企业可能面临虚假宣传的法律责任。目前已有消费者组织准备发起集体诉讼,要求企业公开菜品制作流程。

这场风波折射出餐饮行业转型期的深层矛盾。随着预制菜市场规模突破四千亿元,如何平衡标准化生产与消费者知情权成为新课题。某连锁餐饮负责人表示:"透明化不是简单的后厨开放,而是建立从供应链到餐桌的全流程追溯体系。"这种认知差异,或许正是当前餐饮业危机频发的根本原因。